因为写书,耄耋老人学电脑

来源:桂东新闻网 桂东县老干部局 时间:2012年06月11日 作者:黄守钊 陈俊文 陈寿来

工作室

指尖之乐

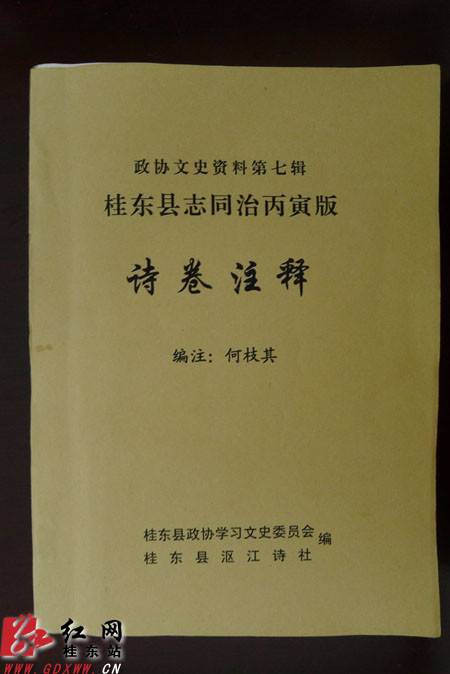

诗卷注释

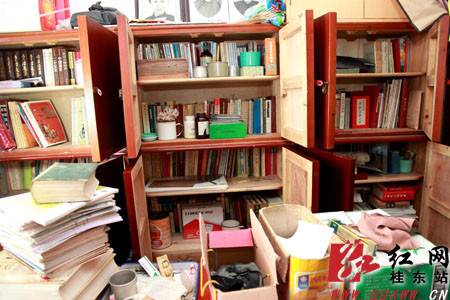

八大柜工具书

电脑是高科技产品。年轻人学电脑,都感到不好学。可在我县却有一位耄耋老人,不仅学会了玩电脑,而且能在电脑上进行创作并精心编注了一本16万字的书。

恋上古诗的老人28年编注一本书

5月31日上午,在县职教中心一幢楼房里,笔者见到了眼神炯炯、笑容灿烂的老人。老人叫何枝其,今年83岁,系寒口乡上东村人。1949年5月高中肄业于江西省永新县,在寒口、城关、清泉、大塘、桥头等乡村学校执教30多年,1992年退休。

1984年的一天,何老师不经意间看到一本清朝同治《桂东县志》。在阅览中,他发现《县志》里有不少古诗歌。恋上古诗的老人对此爱不释手。于是,将全部古诗进行复印。

旧《县志》的古诗收录的是桂东自宋代以来到清代,桂东的先人及与桂东有着千丝万缕联系的先人,就桂东的山川地貌和风土人情等创作的精品诗歌。不仅有文学价值,而且有历史价值。

何老师学习古诗中发现旧《县志》诗歌是繁体字,生僻繁杂的字较多,竖行排列,未加标点。此外,古诗中一些传说典故不清楚由来,人们要领会到古人诗歌中的真正含义与文化精髓就有些困难。于是,他萌发了对其进行编注的念头,以方便更多的人了解阅读桂东古诗歌。于是,他购买了大量的古诗古书,整整八大柜,仅《辞海》就有5个版本。并花费大量的时间和心血来阅读县志,借阅各姓氏族谱,深入民间广泛走访,有时为考证一个异体字、一个典故有时得花费几天甚至十来天的时间。2011年,他完成了《诗卷注释》初稿,后数易其稿,2012年5月终于杀青出版。该书212篇,计244首旧体诗歌,清朝同治《桂东县志》里的诗歌全部注释完。

“何老师花费二十余年时间,殚精竭虑研读,把人们阅读古诗歌中遇到的‘障碍’给予一一排除。生僻繁杂的字标上了谐音;不好理解的词语,给予注释;一些典故,给予解释。同时补充了大量的旁证资料。如此一来,桂东前人的古诗歌因枝振叶,人们可以沿波讨源,逾越门槛,再来品读欣赏,就快悦多了,既可以看得欢,又可以记得住。”县政协原主席黄金庆在为此书作序时如是说。

因为出书,耄耋老人竟学会了电脑

编书、注书、写书对时下的老人来说,并不是啥新鲜事。不过, 80多岁高龄老人能用电脑来敲打文字、排版、编书,却凤毛麟角。在何老师家,我们看到他的“工作室”是与住房连在一起,大约10个平方米。

何老师的电脑摆放与别人的有一点不同,特制的梯形木框电脑桌,键盘呈45°搁置在一个木制的斜面上。工作桌距键盘约40公分,上面摊开一本厚厚的词典,旁边还放着一个放大镜和一副老花眼镜,座椅靠背上垫了一床棉被。他孩子般笑着打开电脑工作了起来,右手抓住鼠标,伸出左手食指推动滚轮翻至文档末页,切换五笔输入法。随着双手在键盘上的指指点点,一个个汉字跳跃在银屏上。他还不时地停下来,拿起放大镜查阅词典……

何老师向我们介绍,因为出书,他学会了电脑。

2005年,沤江诗社一位老朋友约他去参加县老年大学电脑培训班,这对于爱好舞文弄墨的何老师来说,真是一场及时雨。可是,由于他报名太迟,电脑学习班满员,因而错过了那次培训。生性倔犟的何老师“人老心不老”,将外孙一台闲置的老式电脑搬运到家里,买来电脑书籍慢慢自学,遇到实在搞不懂的地方则向外孙女请教。一天又一天,一月复一月,除了提篮上街买菜、回家煮饭,他基本上痴迷地泡在电脑桌前。

经过一段时间的摸索,何老师学会了枯燥的电脑打字。在打字过程中,他曾遇到一件令人哭笑不得的事——花了半天打下来的字,由于不懂得保存,点击“否”字,全部文字不翼而飞,一腔心血付诸东流。但何老师从不气馁,心平气和地从头再来。他向人家请教这一问题,懂得了保存文档。之后,他勤奋地学习,不仅学会了复制、粘贴、排版,还学会了电脑造字。前年,对电脑知识有了一定基础的何老师,对电脑进行了更新换代,购买了平板液晶电脑,一本他编注的长达16万字的《诗卷注释》就在电脑上“出炉”了。

如今,《诗卷注释》已经付梓出版。83岁高龄的何老师“得蜀望陇”,又有了新的打算,他准备安装网线上网,拉近自己与外面世界的距离,进一步地搜集历史资料,用电脑对《桂东遗联编注》、《桂东遗韵集成》、《桂东列姓》、《桂东民俗》等系列丛书进行编注。

- 上一篇:心里有“形”,手中有“影”

- 下一篇:方仲扬作品选之将军脱甲