感受尼柯尔Auto名头

什么样的镜头才是名头,通常的理解是镜头最新、光圈最大、价格最高,如35/1.4G、85/1.4G等等,这些用现代科技打造出的镜头的确是名头牛头,这点勿容置疑。还有一种观点是以拍摄效果来决定其价值,就是能反映自己摄影意图的镜头,也可称为名头,个人觉得尼柯尔Auto镜头就是成像极具特色的一代名头。本贴将陆续上传些Auto头成像图与Auto迷们交流探讨。

有关Auto头保养和改Ai口请参考:

Auto小手术改Ai口本贴223楼

showarchives.php?threadid=271057

showarchives.php?threadid=602960

中305-301贴、459-454贴、2079-2075贴

Auto头镀膜版本表现可参考:

showthread.php?threadid=662549

Auto头综合表现请看:

showthread.php?threadid=732790

showthread.php?threadid=619511

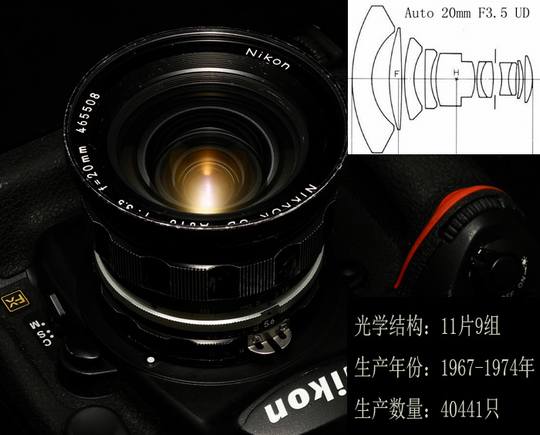

1、Auto 20/3.5

在划时代的F型单反机推出的8年间,日本光学(Nippon Kogaku)还不能向市场提供能正常使用的超广角镜头,之前的2.1cm/4仍是按旁轴机光学设计,装在大F上必须把反光板锁上,取景看左边闪灯座上取景器。到了1967年,日本光学工程师终于完成了反望远设计的UD Auto20/3.5。那时,设计师不仅受困于高折射玻璃缺乏,超广角光路带来的天量繁琐计算更是困难重重,1967年完成的设计能与今天镜头媲美实属不易!UD Auto20/3.5是一款成像优秀超广角,该镜头以可靠的光学设计实现慧差达到最小,因此,在各光圈档位均可实现良好的锐利和反差。在全幅机上,镜头线性失真很小,与10年后的Ais20/3.5相比,两者畸变像差基本一致。UD Auto20/3.5做工精良,牢固耐用。手中一只UD20,外表非常陈旧,原来主人一定是干专业的,镜头虽身经百战,几十年后性能依然丝毫不差。

UD20唯一明显问题是,对焦行程过长,要快速准确合焦比较难,在没有裂像对焦时更显突出(对焦信号有时会不准),这点使用时要注意。

2、Auto 24/2.8

1967年,日本光学推出了震动业界的Auto24/2.8,原因在于尼康发明了浮动镜片对焦系统(CRC),并首次应用在Auto24/2.8上。这的确是一项伟大创举,整组对焦一大缺陷就是随着对焦距离接近,画面四周像差也呈快速上升,镜头焦距越短,光圈越大,这一现象越严重,CRC的出现,明显改善了近距像差。有报道说,尼康开发这一系统,耗时近十年。大家知道,那是一个没有高速电子计算机,缺乏镜头测试专用设备,更没什么设计软件的年代,人们必须通过实际拍摄后的图像来看镜头成像结果,反复进行枯燥乏味,费时费力的像差校正计算,当年设计师走过的道路极其艰难。由于有了CRC系统,Auto24/2.8在近摄时,画面四角有了足够的亮度,并且四角慧差大幅降低,成像变得锐利。十多年后有更多改进的Ais24/2.8问世,相比之下,Auto24/2.8光学性能略逊一筹,但自己从拍摄的结果看并没感到不满,N24仍不失为一支优秀广角镜。

Auto24/2.8拆解后,CRC多头螺纹复装有一定难度,动手能力不足的慎拆,状态不好的镜头最好不要购入。

3、NIKKOR-S Auto 5cm f2

Auto 5cm/2是最早面世的尼柯尔单反镜头,1959年6月随同F型机身一起出售,67000日元,相当贵。5cm/2结构有点奇怪,7片5组,在后来常见的6片4组高斯型前多了一块略微有点凸的透镜。原来,在设计单反镜头时,必须要在焦平面与镜头后部留出足够的空间给反光镜等机械装置,按尼康设计的机身,限于当时的技术,58mm是个坎,58或以上镜头可以按常规设计,小于这一焦距,如50mm镜头,就要另想办法,这样就多了前面一块玻璃的反望远式。1962年后尼康改进了高斯结构,解决了难题,设计出常规的S 50/1.4和H 50/2。

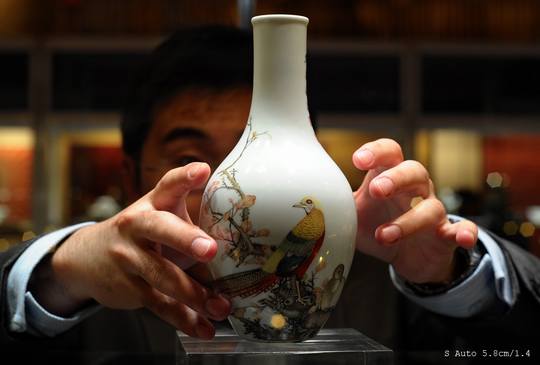

手里这支5cm/2放在干燥箱里一直没怎么拍,这次为了介绍镜头,到新天地试拍了一番,由于S5cm跟H50一样光圈环较薄,也没改口直接装上了。请看下面5张图,原先并没对该头仔细拍过,这次在D3s上试拍结果,感觉5cm/2对红色尤其出跳,并非整张片子趋红,而是镜头对画面红色部分灵敏度特高,感觉像CCD机子拍出来的,还有黄色部分也显亮丽。镜头分辨率和锐度相当好,注意图2(f2.8拍)右上角新天地下面小字母清晰可见。但5cm四角失光较重,f2.8时暗角仍较明显,f5.6时基本消失。5cm产量较小,是既能藏又能用的Nikkor单反老镜头。

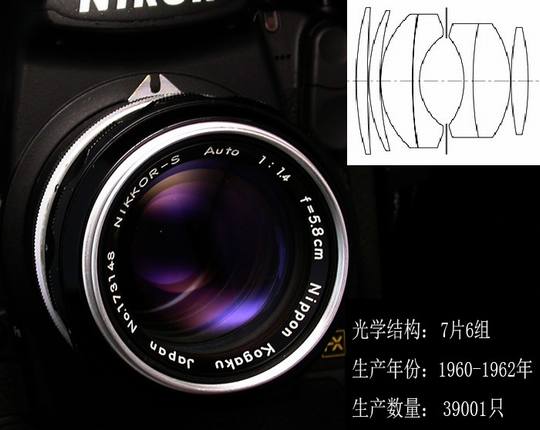

4、NIKKOR-S Auto 5.8cm/1.4

Auto 5.8cm是尼康首支f1.4标头,设计之初遇上和5cm同样问题,要保证反光镜运作,后镜片要与焦平面保持一定距离,但同样是5cm,f1.4镜头光学结构比f2镜头厚不少,但又能像5cm/2在前面加块镜片简单了事。最后妥协的结果是,把5cm焦距伸长8mm,这样就不会妨碍反光镜了。

实际拍摄:全开光圈时除了中间部分,四周画面显得松散,失光较S50/1.4明显,收到f2.8,镜头分辨率和锐度明显上升,f5.6达到最佳画质,。以下三图拍摄光圈分别为f5.6,f4和f2.8,其中f4和f5.6画质细腻,画面质感很强,感觉和S50/1.4不太一样。

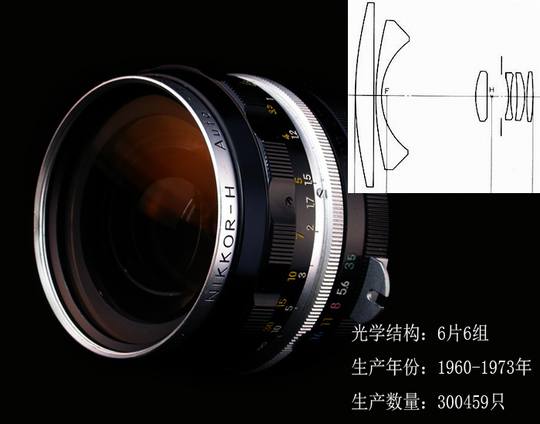

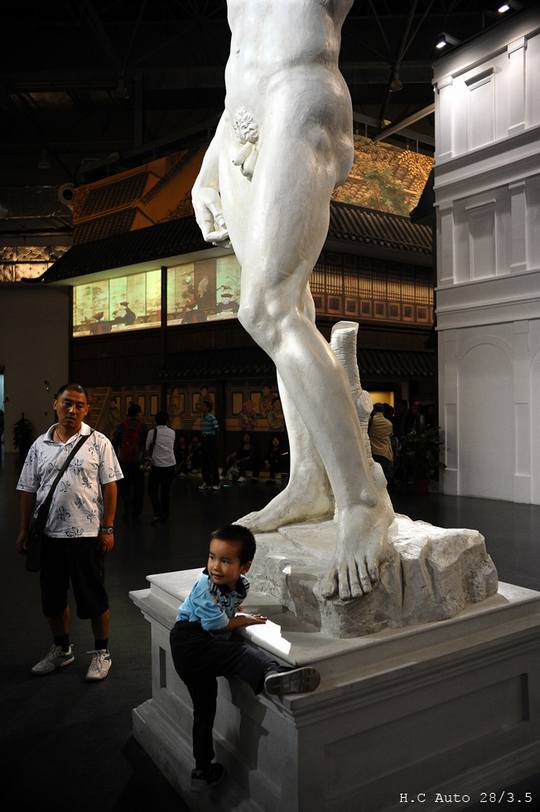

5、NIKKOR-H Auto 28/3.5

直到上世纪50年代,开发SLR用广角镜头仍是个难题,虽然欧洲已先于日本研究反望远结构,但法国Angenieux公司在1953年推出反望远设计的Type R11 28mm/3.5单反镜头光学上仍有明显缺陷,主要表现在离轴光线成像慧差严重。当时尼柯尔镜头主设计师胁本善司在设计28mm镜头时,用大口径平凸透镜和凹凸透镜作为镜头第一、二块正负透镜作反望远设计,并把Type R11后组中两镜片凸凹位置对换,这样一来,四周慧形像差获得明显改善,千辛万苦设计终于取得成功,28mm/3.5在1960年上市。H28/3.5成功的意义更在于为尼康设计广角镜形成自己独特的风格,后来人们在评价尼康镜头时,它的广角总是充满赞誉之词,诸如后来的Ais24/2.8、Ais28/2.8、Ais28/2、Ais35/1.4等都是一代名镜。

实拍效果:这支以“胁本平衡”理论制造的早期28mm广角,在半个世纪后的现代数字相机上表现仍然不俗,在全开光圈缩小1/3档至f4图像已有足够清晰度,即便是非C版本,镜头耀斑杂光也几乎不见。H28/3.5明显不足的地方在于,近摄距离只达0.6米,画面四个顶角有失光,可能与后镜片直径过小有关,色调反差也逊色后来的Ais28/2.8,但差距很小(见图4)。不过H28/3.5是五十多年前设计的镜头,现代镜头来跟它比有点不好意思吧。

6、NIKKOR-H Auto 28/2

1970年,得益于技术和材料进步,尼克尔广角镜头开发又获得重大进展--f2大光圈出现。60年代末,高折射光学玻璃应用开始普及,在N24/2.8上大获成功的CRC对焦方式也在H28/2上得到应用,只是H28/2浮动前三块镜片,N24/2.8浮动后三片,原理是一样的。从1970年到2005年,除了镀膜,28/2光学结构一直没变,可见当年的设计非常成功。

实拍效果:我曾仔细对比过Ais28/2和Auto 28/2成像,在近距中距上,两者分辨率和锐度区别极小(图4),全开光圈Ais28/2四角失光比Auto 28/2明显,反差和远距成像Ais28/2略好一点,离轴斜射成像慧差修正Ais28/2更好,这可能是Ais28/2使用了性能更好的玻璃。(更多对比图见1586-1575贴)

10、NIKKOR-S Auto 50/1.4

尼康并不滿意1959年的5.8cm/1.4,在推出的当年便着手开发更“标准”的50mm/1.4,整整两年后完成设计,7片5组构成,负镜组比H50/2多了一块镜片,那是用来克服大光圈下更严重的球差和像散。S50/1.4产量惊人,超过110万只,不知这个数字是否准确,但能用低价买到f1.4光圈的也只有50mm镜头,销量自然会高。最新的50/1.4G号称全新开发的光学系统,其实到目前,还没有一只大光圈标头能脱离双高斯结构,50/1.4G只是后镜组再分出一片,修正一点离轴慧差,包括50/1.8G至多称改进。

实拍效果:S50/1.4成像也很标准,f2.8起成像开始大有起色,色彩锐度令人满意,最佳光圈在f5.6(考虑衍射影响,24x36画幅镜头最佳成像光圈一般在f5.6)。S50/1.4成像优良,价格便宜,也是Auto头入门优选镜头。S版在抗逆光上明显逊色SC版,但我一直对Nippon Kogaku的S版优秀成像质量“耿耿于怀”。

11、NIKKOR-S Auto 55/1.2

S55/1.2和S50/1.4采用了相同的光学结构,如仔细对比一下两者,可以看出S55/1.2两块对称镜片有更大的曲率球面,这对制造公差提出更高要求。我保养过不少Auto镜头,唯有S55/1.2光学组件金属筒不是铝合金,而是一种硬度更高的合金铸件,大概用以满足大口径镜头高精度要求。日本著名摄影家、评论家赤城耕一曾采访过负责开发尼克尔镜头的尼康映像公司第二开发部的负责人稻留清隆、盐釜吉晴、佐藤治夫。在谈到像差平衡时,佐藤认为,不同镜头要具有适合不同条件的像差平衡,像差特别平衡的镜头有1972年的C版Auto55/1.2和1977年的Ai 58/1.2。他当然不是指55/1.2和58/1.2在同一水平,而是像差达到了“不同条件”的尼克尔f1.2镜头最好像差平衡。58/1.2在f1.2-2时慧差和倍率色差极小,而55/1.2要到f2.8才能消除。不过要想玩58/1.2你基本不能如愿,除非宁愿挨宰掏2万大洋。还是玩玩廉价1.2吧,95新55/1.2比二手50/1.4G还便宜,成像又不差,更好玩,更耐久。

实拍效果:f1.2时,画面四周二级慧差明显,至f2.8基本消除画面变得锐利,感觉f4、f5.6比S50/1.4更锐利。S版55/1.2和十年后的Ais50/1.2成像相比,反差50/1.2比55/1.2稍高,全开50/1.2四角失光较55/1.2大一点,总的讲区别极小(见2062-2057帖,2062帖文字写反了,反差应50/1.2稍高于55/1.2,暗角应55/1.2好于50/1.2),甚至两者的慧差和倍率色差也相同(图4、5),图6也不明标了,谁是谁呢?

12、Micro-NIKKOR Auto 55/3.5

尼克尔Ais55/2.8是业内公认的一支优秀微距镜头,而在1979年前,另一支55/3.5单反微距头足足风光了19年,它的设计灵感是基于施奈德Xenotar 80/2.8镜头。最早的5.5cm/3.5不用接圈就能拍到1:1,但因机械结构太过复杂使用不便,只生产了2277只便退出市场,Micro-Nikkor 5.5cm/3.5已是相机市场中的收藏珍品。重新设计后的55/3.5装上自动光圈在1963年问世,但要另用接圈才能实现1:1拍摄,光学结构还是5片4组,从1961年5.5cm/3.5到1979年的Ai 55/3.5,19年间这支微距头光学系统没有任何改变。

实拍效果:我一直感叹这支五十年前设计,只有小小5片玻璃的微距头,能在现代数码相机上拍出如此光彩细腻图像。无论远距,中距还是微距,Auto55/3.5绝对不会使你失望!手头一只Auto55/3.5序列号是188打头,是最早的一批大概是1963年出厂,因光圈叶片渗油品相也一般,550元买来,全部拆开清洗后重新装上,用它在数码机上拍了很多,在无忌上也发了不少,相信看过的一定有感触。现在新镜头特别强调焦外,讲究散焦,看看这半个世纪前的焦外吧……

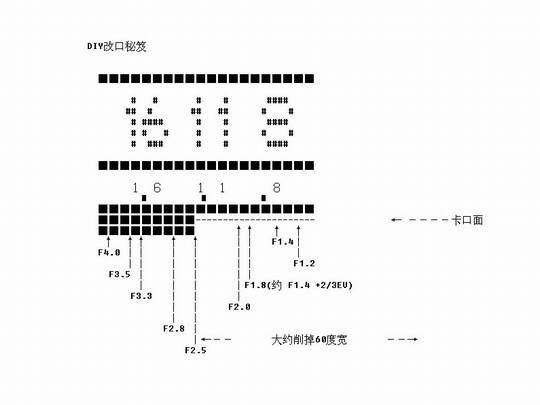

光圈环锉法,如图:A图锉掉红线和绿线部分,可用于任何尼康单反机身。B图只锉红线部分,只用于D2、D3系列,D200、D300、D700、D7000等。C图只锉兰线一小段,也可使D2、D3系列,D200、D300、D700、D7000等机身进行光圈优先曝光,手动测光。此锉法优点是镜头破相小,缺点是装镜头须把光圈环转到最小。图以105/2.5为例

f1.2-f4实际位置。右下图是f1.2、f1.4、f2的小口锉法位置,装上兔儿耳后,锉口可完全盖住

这是网友转贴图,也很有参考价值

- 上一篇:稳定第一 曼富图055XPROB试用报告

- 下一篇:移轴魅影之大上海