闲话NIKON D7000

朋友借了个过来,叫我用过后说说使用感受。说好了,不规定方向和篇幅,纯粹的体会,那就是自由作文了。我想,如果是胶片机,哪怕是几十年的老机器,写出体会来,都有人看,甚至有人当做说明书之外的操作指南。我也很喜欢从实际操作、使用的角度去写体会,而不是翻译说明书,所以之前在坛子里写了不少《闲话》试图作为系列,其中《闲话CONTAX G1》,引来不少新入手该机的朋友的询问,我觉得从这个角度来说,写使用心得,还是有意义的。但在数码这么快餐化的种类上,两年前的机器,再写得细致也未必有人当它是使用指南,既然这样,就正好以“不那么需要负责任”的态度,写成我在无忌上一贯的“闲话”篇吧。

有一点首先要铺垫一下。

我一直很赞赏NIKON家对于自家孩子命名的规则,基本上可以这样理解:1位数的专业机,3位数的是专业机的前奏或后续“小版”,2位数的则是新技术的试验田。前奏和后续版本是什么意思呢?例如,F801是在第一代自动对焦机型F501以后的准专业机,它出生在F4之前,但它对应的高一级就是F4,所以F801是F4的前奏。而F5和F100的出生顺序相反,F5在前,F100在后,但依然有所谓“F100是F5的小版”的关系。换言之,不管出生前后,三位数的准专业地位是很清晰的。其他如F90,F70,F50等等,技术再先进,定位却不一样,也不与其他序列构成对应关系,都是不同阶段的技术试验。可能有人会问,那么F401,501等等不也没有与专业机的对应关系吗?我的理解,单位数和三位数之间的对应关系不是一对一,而是一批三位数对应一个单位数-------官方也没有给出这个说法,只是我自己的解读而已,不要过分较真。

这个关系一直延续到数码时代,大家可以看到D1,D2,D3与D100,D200,D300,D700两个序列的关系,两代之间的新技术在D90等身上试验。可是猛然间,出现了4位数,令我这个老尼康当场头晕目眩。不过俗话说婚姻要靠第一感觉,这个道理也适用于发烧友和相机之间,他们也是“婚姻关系”,我对于判断新型的NIKON相机在家族中的地位,马上用最势利眼的第一感觉法-----兼容AIS手动镜头-----来判断。

竟然兼容AIS镜头!

这一下子在我(其实所有器材发烧友的通病)的虚荣心和势利眼的使用习惯中,起了一点波澜:敢情这也是有点玩头的。下面分几个方面说说我的观感。中间需要与别人发生对比的时候,特别以上面提到的3位数的D200作为参照对象。

一、外观与操作

一拿到手里,第一感觉是小。虽然与D200比,只是横向小了1.5公分,但是视觉差别还是明显的。除了实际尺寸的差距,我觉得左肩上那个转盘和D200的四等分按钮式的不同,在视觉上是否也导致更加显得机器小一些呢?我感觉好像是有关系的。

NIKON相机的操控一脉相承,过去用过NIKON单反的,都能很快熟悉,甚至从F90以后,基本上都是这样的风格。与D200相比,当面的按钮变化比较大的有两个地方:一是景深预示键,二是AF/MF切换键。景深预示从传统的中指操作,变成上的无名指操作,有点奇怪,为什么把中指操作的位置换上一个不大常用的FN键。至于AF/MF键则更加属于颠覆性的,要不是朋友事先告知,我肯定一头雾水:过去是MF/AF-S/AF-C的这种三档式切换,现在把AF下面的细分,变成了向机器方向垂直按住,辅之以拨轮来选择AF-S和AF-A/AF-D。不过我实际操作了一下,依然不能搞明白AF-A和AF-D这两个新鲜玩意在对焦上有什么区别,甚至要深入探究它究竟有什么用途-----前提是它的机器对焦性能不那么强大,在这个基础上来讨论,AF的类型任你再细化,对焦性能不是很强的话,这些细分也没有大的意义。我始终还是喜欢用AF-S单点对焦算了。关于对焦部分,后文再说。

机身后背的键位,应该说还是有些值得说说的。首先是多了一个LIVE VIEW的按键,就是LV那个钮,老实说,我个人觉得这个取景模式非常必要,虽然看上去业余一些,但对于有些需要极端精确对焦的场合来说(譬如手动对焦时拍摄微距),那是真的帮助大大的。我曾经在上面接了一只螺口旁轴头(大家都知道,旁轴头接上单反就天然成了只有微距的微距镜头),对焦的要求极端高,用后背取景,真的是方便很多,这点,没有这样玩的朋友真是体会不到的。

Info这个钮,也是老机器不具备的,使当前的机器各项设置可以同时显示在屏幕上,进行监督,或者进行调节。需要一提的是,开始我一直无法把取景器里所选定的那个对焦点从偏左位置给扶正,还是歪打正着在info的界面下实现的,这个有点奇怪。这个选择焦点是很常用的动作,为什么也要把它从原来独立的按钮取消掉,融入这种屏幕化操作?

左肩膀上的转盘,这是一个标志:大家能够分辨出来,单位数的机器左肩是一个圆面三等分的按钮,三位数机器是四等分按钮,而定位再低一点的,是一个整体的拨盘。的这个转盘标志着它与配有左肩为四等分按键的三位数系列不相同的定位,应该说,低一档。但是这个转盘也很实用,各种拍摄模式直接切换就可以达到,向初学者讲解和对远程电话询问的回答,都比较简单容易说清楚。

可喜的是,在大拨盘下方的拍摄模式(低速连拍,高速连拍,自拍等等)旋环上,还有一个锁,我在10多年前的影友聚会中,常常说,NIKON就是锁多,这句话,连这次交给我的影友PNP都还记得,“William,这里有个锁,你转的时候留意一下。你以前不是常说,NIKON锁多嘛”。没想到当年的“语录”,还留在影友的记忆里。

不过这个锁的确是非常非常必要,我记得在用CONTAX G2时,经常在按下快门时出现快门连发的情况,就是把单张过片拨到了多张过片的模式,而这个动作很可能就是在背包里被蹭来蹭去时无意中完成的,甚至还有挂在身上时跟衣服摩擦完成的,这非常令人恼火。NIKON保留这种细节,值得赞赏。

其他如双钮才能格式化等组合钮,都让我想起过去“双钮倒卷”的这种风格,以策安全。

朋友借了个过来,叫我用过后说说使用感受。说好了,不规定方向和篇幅,纯粹的体会,那就是自由作文了。我想,如果是胶片机,哪怕是几十年的老机器,写出体会来,都有人看,甚至有人当做说明书之外的操作指南。我也很喜欢从实际操作、使用的角度去写体会,而不是翻译说明书,所以之前在坛子里写了不少《闲话》试图作为系列,其中《闲话CONTAX G1》,引来不少新入手该机的朋友的询问,我觉得从这个角度来说,写使用心得,还是有意义的。但在数码这么快餐化的种类上,两年前的机器,再写得细致也未必有人当它是使用指南,既然这样,就正好以“不那么需要负责任”的态度,写成我在无忌上一贯的“闲话”篇吧。

有一点首先要铺垫一下。

我一直很赞赏NIKON家对于自家孩子命名的规则,基本上可以这样理解:1位数的专业机,3位数的是专业机的前奏或后续“小版”,2位数的则是新技术的试验田。前奏和后续版本是什么意思呢?例如,F801是在第一代自动对焦机型F501以后的准专业机,它出生在F4之前,但它对应的高一级就是F4,所以F801是F4的前奏。而F5和F100的出生顺序相反,F5在前,F100在后,但依然有所谓“F100是F5的小版”的关系。换言之,不管出生前后,三位数的准专业地位是很清晰的。其他如F90,F70,F50等等,技术再先进,定位却不一样,也不与其他序列构成对应关系,都是不同阶段的技术试验。可能有人会问,那么F401,501等等不也没有与专业机的对应关系吗?我的理解,单位数和三位数之间的对应关系不是一对一,而是一批三位数对应一个单位数-------官方也没有给出这个说法,只是我自己的解读而已,不要过分较真。

这个关系一直延续到数码时代,大家可以看到D1,D2,D3与D100,D200,D300,D700两个序列的关系,两代之间的新技术在D90等身上试验。可是猛然间,出现了4位数,令我这个老尼康当场头晕目眩。不过俗话说婚姻要靠第一感觉,这个道理也适用于发烧友和相机之间,他们也是“婚姻关系”,我对于判断新型的NIKON相机在家族中的地位,马上用最势利眼的第一感觉法-----兼容AIS手动镜头-----来判断。

竟然兼容AIS镜头!

这一下子在我(其实所有器材发烧友的通病)的虚荣心和势利眼的使用习惯中,起了一点波澜:敢情这也是有点玩头的。下面分几个方面说说我的观感。中间需要与别人发生对比的时候,特别以上面提到的3位数的D200作为参照对象。

一、外观与操作

一拿到手里,第一感觉是小。虽然与D200比,只是横向小了1.5公分,但是视觉差别还是明显的。除了实际尺寸的差距,我觉得左肩上那个转盘和D200的四等分按钮式的不同,在视觉上是否也导致更加显得机器小一些呢?我感觉好像是有关系的。

NIKON相机的操控一脉相承,过去用过NIKON单反的,都能很快熟悉,甚至从F90以后,基本上都是这样的风格。与D200相比,当面的按钮变化比较大的有两个地方:一是景深预示键,二是AF/MF切换键。景深预示从传统的中指操作,变成上的无名指操作,有点奇怪,为什么把中指操作的位置换上一个不大常用的FN键。至于AF/MF键则更加属于颠覆性的,要不是朋友事先告知,我肯定一头雾水:过去是MF/AF-S/AF-C的这种三档式切换,现在把AF下面的细分,变成了向机器方向垂直按住,辅之以拨轮来选择AF-S和AF-A/AF-D。不过我实际操作了一下,依然不能搞明白AF-A和AF-D这两个新鲜玩意在对焦上有什么区别,甚至要深入探究它究竟有什么用途-----前提是它的机器对焦性能不那么强大,在这个基础上来讨论,AF的类型任你再细化,对焦性能不是很强的话,这些细分也没有大的意义。我始终还是喜欢用AF-S单点对焦算了。关于对焦部分,后文再说。

机身后背的键位,应该说还是有些值得说说的。首先是多了一个LIVE VIEW的按键,就是LV那个钮,老实说,我个人觉得这个取景模式非常必要,虽然看上去业余一些,但对于有些需要极端精确对焦的场合来说(譬如手动对焦时拍摄微距),那是真的帮助大大的。我曾经在上面接了一只螺口旁轴头(大家都知道,旁轴头接上单反就天然成了只有微距的微距镜头),对焦的要求极端高,用后背取景,真的是方便很多,这点,没有这样玩的朋友真是体会不到的。

Info这个钮,也是老机器不具备的,使当前的机器各项设置可以同时显示在屏幕上,进行监督,或者进行调节。需要一提的是,开始我一直无法把取景器里所选定的那个对焦点从偏左位置给扶正,还是歪打正着在info的界面下实现的,这个有点奇怪。这个选择焦点是很常用的动作,为什么也要把它从原来独立的按钮取消掉,融入这种屏幕化操作?

左肩膀上的转盘,这是一个标志:大家能够分辨出来,单位数的机器左肩是一个圆面三等分的按钮,三位数机器是四等分按钮,而定位再低一点的,是一个整体的拨盘。的这个转盘标志着它与配有左肩为四等分按键的三位数系列不相同的定位,应该说,低一档。但是这个转盘也很实用,各种拍摄模式直接切换就可以达到,向初学者讲解和对远程电话询问的回答,都比较简单容易说清楚。

可喜的是,在大拨盘下方的拍摄模式(低速连拍,高速连拍,自拍等等)旋环上,还有一个锁,我在10多年前的影友聚会中,常常说,NIKON就是锁多,这句话,连这次交给我的影友PNP都还记得,“William,这里有个锁,你转的时候留意一下。你以前不是常说,NIKON锁多嘛”。没想到当年的“语录”,还留在影友的记忆里。

不过这个锁的确是非常非常必要,我记得在用CONTAX G2时,经常在按下快门时出现快门连发的情况,就是把单张过片拨到了多张过片的模式,而这个动作很可能就是在背包里被蹭来蹭去时无意中完成的,甚至还有挂在身上时跟衣服摩擦完成的,这非常令人恼火。NIKON保留这种细节,值得赞赏。

其他如双钮才能格式化等组合钮,都让我想起过去“双钮倒卷”的这种风格,以策安全。

二、拍摄性能。

1、老镜头兼容。我上文已经说到,竟然兼容老AIS镜头!这的确使我大出意外。就这一项,已经使我凛然把它当作三位数看待了。这种兼容,与其他通过接环转接他人镜头的原理不一样,因为它兼容的是AIS的操作模式,即依然保持“最大光圈取景,实际光圈拍摄”这种真正的手动镜头工作原理。通过在菜单中输入镜头焦距,最大光圈值,当装上后,卡住耦合杆的位置,就自动认定是最大光圈,与在老机器上使用完全一致。我非常看重用老镜头这种兼容性,因为,(1),老镜头调光圈更方便,对于多数用A档的人来说,这点不可忽视;(2),毕竟很多人有老镜头在手,有的厂家自己不兼容,已经把这部分都赶到SONY NEX的怀里去了。

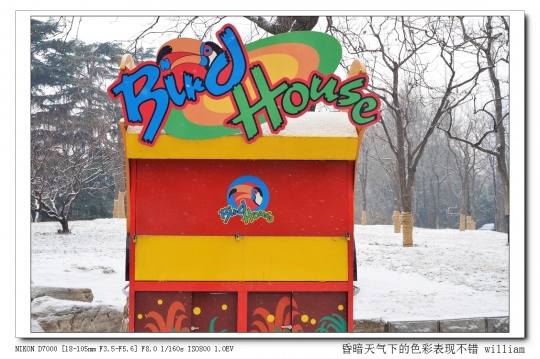

2、自动对焦性能。要说明的一点是,自从我拿到相机,天气就没有晴朗过,都是在昏暗雾霾的天气里,或者是大雪飘飘的低反差环境里,于是给我的感觉是这台的自动对焦性能一般。顺便说一句,有的朋友不能容忍对焦有来回拉风箱的情况,我觉得拉风箱倒是不可怕,因为当反差过于小时,连1位数的机器都不可避免会拉风箱。但如果风箱拉得比较无力,就差口气了,有时候拉风箱就比较犹豫,这个就没有道理了。在AF-S的时候,即单点对焦,情况稍许好一些。所以,我建议用家就设置成AF-S单点对焦好了。

不过后来等到大晴天,情况的确有很大的不同。话又说回来,上面所说的“有所犹豫”,在AF-S下,还是可以接受的,不苛求的话,绝对不能成为“耽误我拍出传世大作”的理由,一般使用时绝对不会受影响的,更何况它仅仅定位于一般性使用的机器而已。

对焦精度不错,我用的是18-105的套头,在105端,最大光圈5.6,拍摄来看,没有明显的失焦情况发生。

三、成像质量

从所拍摄的照片来看,雪景加一档就完全可以了。而日常使用,完全可以以相机自己的设置,JPG出片已经足够可以应付日常用途。在这个使用体会文后面,我附了一批图,分别有大图和100%原大局部图,两套图的编号尾部做了A和B的区分,也在图框上做了简要的说明。大图仅作缩小为了传输。平心而论,价格6、7千元的套机,有这水平,就不错啦,配支好点的镜头,完全可以出传世大作。

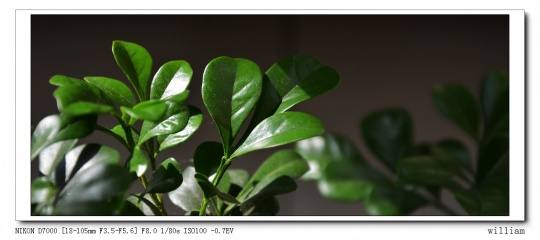

特别注意在高感度和低感度的区别,也特地注意在差光照和好光照下的区别。在光线好的时候,成像比较明亮锐利,阴雪天自然就差一些,但对于日常用途,没有障碍。

雪天的表现:

以上两张,对于这样的雪天表现,比较满意。

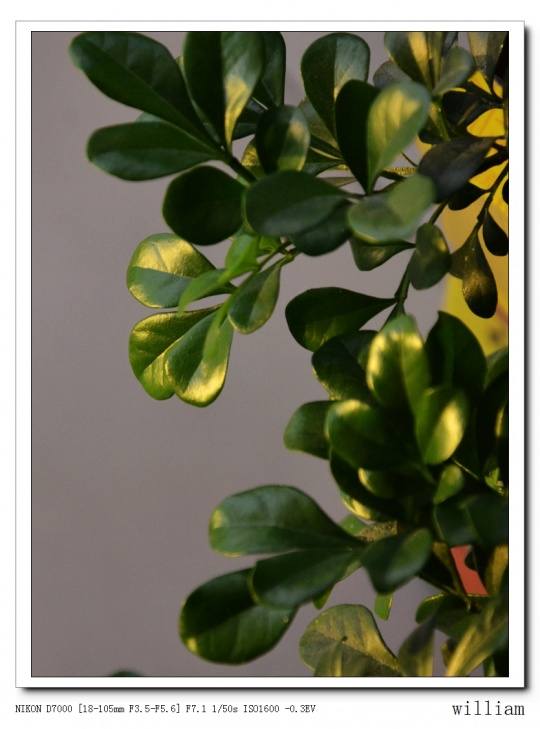

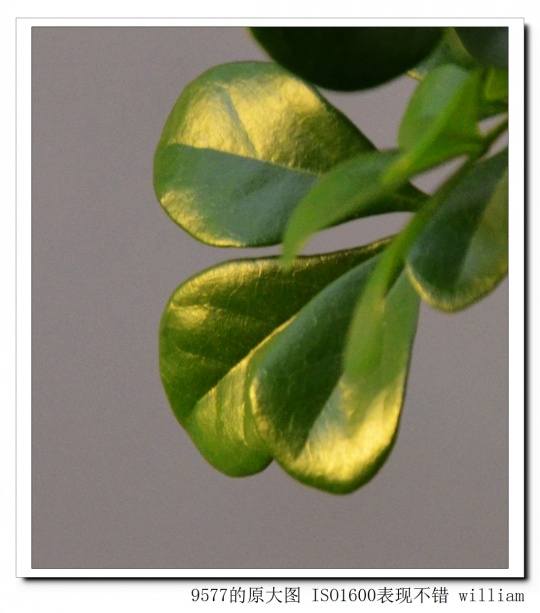

而高感度的表现,令我很吃惊。

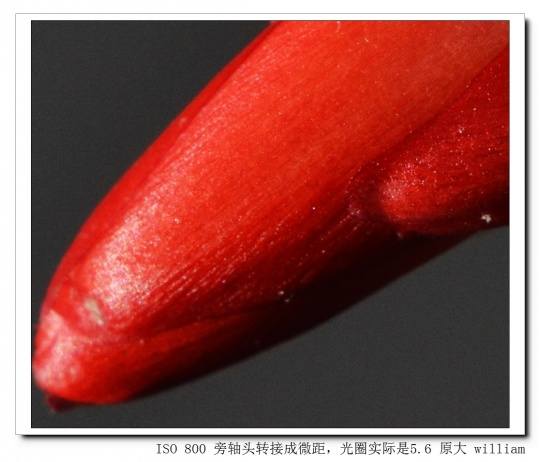

再看9594那两张,ISO800的表现可以说相当完美。但是也要注明,这两张不是套头拍的,是用俄罗斯那只著名的JUPITER-8,仿蔡司50/2拍的。旁轴转到单反,天生成了微距,而且由于转接环没有AI装置,一切都要靠手动设置了。

这张照片,我决定去把它放大,来看看它的效果。

成像质量,因为论坛上已经太多的人拍过和讨论过,就不展开来说了。概括以下几句话:

----对于它所定位的用户来说,白平衡可靠,色彩还原可靠,直接出JPG可靠,合焦可靠,大胆放心地拍吧。

----ISO800绝对可靠,1600没有障碍,3200应急也能用。

----套头的VR有失误的时候,以至于我这样被朋友们称为“铁手功”的,竟然也有几张快门不算很低的时候轻微手震,以至于不敢截取100%。

----套头在F8的时候,基本上没有明显对不起自己的画面。

以上对于成像的几句话,完全有图为证,都是JPG直出。总结中后两句套头部分,其实不应该归结在这篇关于机器的使用体会上。但是因为只用套头做实验,就写到一起了,请阅读者注意区别。一旦你在这机器上用高级镜头,可能这两句话就不适用了。特此说明。

顺便说一下录像,感觉播放时有跳帧,不够流畅,拷到电脑本地硬盘上也没有大的改观,不知道与所用电脑有没有关系。如果有人为了拍录像而买,我会建议他直接去买摄像机。实际使用感觉上,与SONY NEX 5C差不多。只能应个急。

四、其他感受

1、存储性能。两个SD卡槽,这点很实用。不仅仅是扩展容量的问题,而是可以交叉使用,使拍摄不存在间隙。机器本身的存储速度也很快。

2、电池性能。我非常喜欢NIKON的菜单里的电池信息,很贴心,就是有时候用起来不大好找。电池还是一如既往的耐用。我相信对于一般拍摄,一块电池是完全可以了,除非当机关枪扫射。

3、握把最下方有一个小的开口,是用橡胶盖遮住的外接电源线口,这个开口在把手的边缘位置,很容易翘开来,心情和注意力都会受不少影响。这个开口应该设计到其他的位置。

4、取景器。比较明亮,取景时的覆盖率,虽然不能与我熟悉的的F3HP比,那种带着眼镜可以同时看到画面四个边框的感觉是绝对享受的,虽然无法奢望那样的配置,但总体来说,中规中矩,这对于舒适拍摄是不可缺少的一个要素。而对于不戴眼镜的朋友,那这个取景器算是很舒适的了。

五、总结

总的来说,有人把这台相机誉为“旗舰性能领航中端”的说法,我觉得有点夸张了,这个机器就是中端性能中端定位。对于拍飞车,杂技,舞台,乃至于子弹穿土豆的朋友们来说,这个机器恐怕是不够的。对于一般家庭使用和非严酷环境下使用的发烧友,基本上是够用了,性能上没有什么能妨碍你拍出“传世大作”。

更多样片: