Tamron AF28-300/3.5-6.3 LD IF Macro (185D)试用体会

一、试用背景

时间:5月上旬的一天,11:30-13:00,烈日炎炎,室外温度摄氏35oC以上。

镜头编号:6584504

相机:Pentax Z-1 75周年纪念版

胶卷:Fuji Superia 100/21o彩色负片

二、镜头描述

Tamron AF28-300/3.5-6.3 LD IF Macro说明:光学结构为15片14组,光圈叶片为7片。滤光镜口径为72mm,最大直径为80.4mm,重量为585g。最短长度为约90mm(不连卡口,28mm端),最大长度约为180mm(不连卡口,300mm端)。镜头的最近对焦距离随焦距而变,为:300mm/0.82m、200mm/0.61m、100mm/0.62m、70mm/0.70m、50mm/1.00m、35mm/1.15m、28mm/1.26m 。可见在200mm焦距时最近。当镜头变焦到28mm端时,可以锁定变焦环,使其在肩挎照相机时镜头不会滑下。镜身外桶材料为塑料,分三段桶身。

由于是IF设计,所以镜头的前端不旋转,所以配了个D4FH菊花瓣式遮光罩。但这支for Pentax AF的镜头在AF时,对焦环时旋转的,所以使用时要小心,不能握住对焦环。

三、对比镜头和试拍条件

1、Pentax SMC-FA 28-105/4-5.6。该镜头本人已使用7年,吃过不少的胶卷,N次幻灯片展示均得到众多影友的认可。该头1991年面世至今,仍作为Pentax Z-1P相机的绝配,亦可说明这款镜头的整体素质。

2、Sigma AF 300/4 APO Macro。该头素质早有比较高的评价,曾获95-96年度欧州摄影器材最佳镜头。

拍摄时只用同一台相机和同一个胶卷,采用多分区测光、光圈优先、不加任何滤光镜片,照片扩印3R,然后用放大镜观察对比。由于只想掌握大体趋势性的结论,所以没有逐档光圈试拍。

脚架:Manfrotto 190+141RC。

四、买这支镜头的原因

自从用上120相机,就被那说不出的透视感所迷惑。135相机只能屈居辅机的地位,但每次出门,还是不得不把135的整套行头背上。原因有三:

一是作为测光之用,特别是需要点测时;

二是预备着碰到可遇不可求之事,能够很快出手;

三是预防120死机,若是这样就连过手瘾的机会都没有了。

本人身单力蒲,不堪重负,这120、135两套行头压顶,对创作的影响实在太大,若是哪一天被压得对摄影失去了兴趣,岂不前功尽弃?所以简化135的想法早已萌生。是放弃一些镜头的素质(好像能做到一镜走天下的镜,一贯来都有素质不高的臭名)?还是要保留一份对摄影的兴趣?权衡良久,终于选择了后者。于是一款获奖多多的Tamron AF 28-300/3.5-6.3 LD IF MACRO就到手了(当然选了T而不选S,不选……多是受那多项大奖光环的影响)。

镜头要在Z-1身上,立马显出十足的霸气,园滚滚的镜身为Z-1增色不少,相比之下,Pentax FA 28-105头显得过于纤细了。遮光罩配上后,更显得虎视眈眈,看了要用不少胶卷才能喂饱了。Tamron的镜头盖比较特别,有内、外两层解扣,开始还不明其意,装上遮光罩才发现其设计的妙处。原来装上遮光罩后,外扣就没法用了。而内扣的操作则不受遮罩的任何影响,镜头盖仍能开合自由。

首先操作变焦,感觉28-100mm段特别紧,要使相当大的劲才能拧得过去,但我想多用几次可能会顺滑一些,果然使用这一次后,顺滑了不少,但还是比较紧。调焦环设在前端,调焦的全程范围很小,仅30o左右(Pentax FA 28-105镜达200度),手动调焦时可要有多一点耐心了。光圈调节环紧靠机身,这个环明显太窄,只有8mm,本人手指还不算太粗,但已觉得较难操作了,如果是强壮一点的大佬,可能只好放弃了。Pentax Z-1虽然也有机身控制的光圈优先模式,但我总习惯于在镜头上设置光圈,因为机身控制的光圈优先模式,测不出实际景深的,而本人又喜欢进行景深预测,所以对我这类习惯的人,8mm的光圈环设计无疑是个败笔。镜头光圈环在3.5至5.6档之间和16至22档之间没有半档调节,其余档位间可进行半档调节,这在镜头伸长时颇为不便,因为此时最大光圈是f/6.7(机身显示值,实际应为f/6.3),收一档光圈就变成f/11.3,f/8这个常用的光圈就没有了。当然如果用机身来调光圈,步长都是半档的,看来,今后要多用机身AV模式了。

一、试用背景

时间:5月上旬的一天,11:30-13:00,烈日炎炎,室外温度摄氏35oC以上。

镜头编号:6584504

相机:Pentax Z-1 75周年纪念版

胶卷:Fuji Superia 100/21o彩色负片

二、镜头描述

Tamron AF28-300/3.5-6.3 LD IF Macro说明:光学结构为15片14组,光圈叶片为7片。滤光镜口径为72mm,最大直径为80.4mm,重量为585g。最短长度为约90mm(不连卡口,28mm端),最大长度约为180mm(不连卡口,300mm端)。镜头的最近对焦距离随焦距而变,为:300mm/0.82m、200mm/0.61m、100mm/0.62m、70mm/0.70m、50mm/1.00m、35mm/1.15m、28mm/1.26m 。可见在200mm焦距时最近。当镜头变焦到28mm端时,可以锁定变焦环,使其在肩挎照相机时镜头不会滑下。镜身外桶材料为塑料,分三段桶身。

由于是IF设计,所以镜头的前端不旋转,所以配了个D4FH菊花瓣式遮光罩。但这支for Pentax AF的镜头在AF时,对焦环时旋转的,所以使用时要小心,不能握住对焦环。

三、对比镜头和试拍条件

1、Pentax SMC-FA 28-105/4-5.6。该镜头本人已使用7年,吃过不少的胶卷,N次幻灯片展示均得到众多影友的认可。该头1991年面世至今,仍作为Pentax Z-1P相机的绝配,亦可说明这款镜头的整体素质。

2、Sigma AF 300/4 APO Macro。该头素质早有比较高的评价,曾获95-96年度欧州摄影器材最佳镜头。

拍摄时只用同一台相机和同一个胶卷,采用多分区测光、光圈优先、不加任何滤光镜片,照片扩印3R,然后用放大镜观察对比。由于只想掌握大体趋势性的结论,所以没有逐档光圈试拍。

脚架:Manfrotto 190+141RC。

四、买这支镜头的原因

自从用上120相机,就被那说不出的透视感所迷惑。135相机只能屈居辅机的地位,但每次出门,还是不得不把135的整套行头背上。原因有三:

一是作为测光之用,特别是需要点测时;

二是预备着碰到可遇不可求之事,能够很快出手;

三是预防120死机,若是这样就连过手瘾的机会都没有了。

本人身单力蒲,不堪重负,这120、135两套行头压顶,对创作的影响实在太大,若是哪一天被压得对摄影失去了兴趣,岂不前功尽弃?所以简化135的想法早已萌生。是放弃一些镜头的素质(好像能做到一镜走天下的镜,一贯来都有素质不高的臭名)?还是要保留一份对摄影的兴趣?权衡良久,终于选择了后者。于是一款获奖多多的Tamron AF 28-300/3.5-6.3 LD IF MACRO就到手了(当然选了T而不选S,不选……多是受那多项大奖光环的影响)。

镜头要在Z-1身上,立马显出十足的霸气,园滚滚的镜身为Z-1增色不少,相比之下,Pentax FA 28-105头显得过于纤细了。遮光罩配上后,更显得虎视眈眈,看了要用不少胶卷才能喂饱了。Tamron的镜头盖比较特别,有内、外两层解扣,开始还不明其意,装上遮光罩才发现其设计的妙处。原来装上遮光罩后,外扣就没法用了。而内扣的操作则不受遮罩的任何影响,镜头盖仍能开合自由。

首先操作变焦,感觉28-100mm段特别紧,要使相当大的劲才能拧得过去,但我想多用几次可能会顺滑一些,果然使用这一次后,顺滑了不少,但还是比较紧。调焦环设在前端,调焦的全程范围很小,仅30o左右(Pentax FA 28-105镜达200度),手动调焦时可要有多一点耐心了。光圈调节环紧靠机身,这个环明显太窄,只有8mm,本人手指还不算太粗,但已觉得较难操作了,如果是强壮一点的大佬,可能只好放弃了。Pentax Z-1虽然也有机身控制的光圈优先模式,但我总习惯于在镜头上设置光圈,因为机身控制的光圈优先模式,测不出实际景深的,而本人又喜欢进行景深预测,所以对我这类习惯的人,8mm的光圈环设计无疑是个败笔。镜头光圈环在3.5至5.6档之间和16至22档之间没有半档调节,其余档位间可进行半档调节,这在镜头伸长时颇为不便,因为此时最大光圈是f/6.7(机身显示值,实际应为f/6.3),收一档光圈就变成f/11.3,f/8这个常用的光圈就没有了。当然如果用机身来调光圈,步长都是半档的,看来,今后要多用机身AV模式了。

五、比较结果

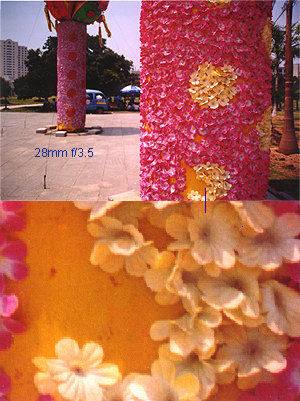

28mm端:有轻微桶形畸变,最大光圈时有轻微暗角,光圈收到f.8时,暗角消失,Pentax FA 28-105也是一样的。感觉清晰度比Pentax的稍好一些,但差别极小。

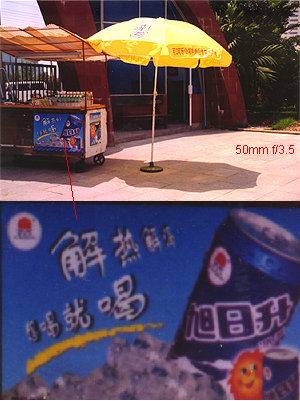

50mm:畸变、暗角都有消失了。

100mm(Pentax为105mm)最大光圈时,Tamron比Pentax的清晰度略好一些,反差似乎也大一些。

150mm:最小光圈f/38时,清晰度不如最大光圈f/5.6。

200mm:有轻微枕形畸变,像质未下降。

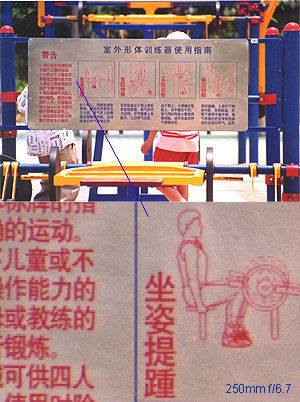

250mm:最大光圈f/6.7时,清晰度稍感不足,最小光圈时,清晰度和反差都有下降。

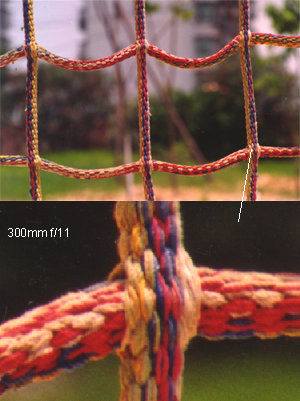

300mm:(对比镜头为Sigma 300/4定焦镜头),最大光圈时,清晰度不够,四周成像略差于中间,收一档后为f/11,画面均匀性改善,f/16时,清晰度进一步改善。总体而言,清晰度比Sigma略差,特别在最小、最大光圈时的边缘部分。

200mm时微距,调焦很准比较困难,成像与Pentax FA 28-105mm微距端比,区别不大。

六、总体感觉

镜头的总体光学水平比本人原先的想像要好,100mm以内成像略优于Pentax FA 28-105mm头,200mm也有相当不错表现,250mm以后有所下降,但收缩一档光圈仍有较好表现。以此一镜走天下,已能胜任。正常当作28-200mm镜使用,有很好的成像表现,超过200mm以上,偶而为之,也是有胜于无,何乐而不为?但镜头的总体操作性能就一般般了,除前面所说的光圈调节环过于窄小外,镜头的对焦也较困难,手动对焦,行程太短;AF在光线稍暗(不是太暗)的地方就很难一次对得上,有时未对清楚就不动了(Pentax和Sigma镜头配同样机身就极少出现这样)。再就是在28mm时不能准确合焦,即在28mm对好焦后再拉到300mm就虚了,所以最好是在300mm对好焦再拉到28mm按快门。(本次试拍没有这样操作,因为考虑到28mm时,有一定的景深可以弥补对焦的偏差,不过在最大光圈时可能会有一些影响)。总之,今后只能苦练杀敌本领,慢慢适应这样的操作了,扬其长避其短嘛。总算对摄影的兴趣不会为负荷太重而消退。

渴望一镜走天下,或希望轻装上阵的朋友,用此镜头确实是一个不错的选择,当然手指头太粗又要进行景深预测操作的P家就要慎重考虑了。

|

|

| 28mm f/3.5,注意四周的暗角 | 50mm f/3.5 |

|

|

| 150mm f/9.5 | 200mm f/5.6,解像力不错 |

|

|

| 250mm f/6.7 | 300mm f/6.7,注意四周有暗角 |