适马18-35mm F1.8 DC HSM网友试用报告

适马18-35mm F1.8 DC HSM ART是适马公司在2013年最新发布的一款恒定大光圈APS-C画幅标准变焦镜头, 镜头焦距范围相当于35mm格式的27mm-52.5mm,覆盖常用焦段;而且全焦段可使用F1.8的超大光圈,另外高速宁静的HSM超声波马达使得这款标准变焦镜头势必为业界带来冲击。

以下将为泡菜们献上资深版主以及泡菜对这支镜头的试用报告及感受。

无忌ID:天天上上

对于专业的恒定光圈变焦系列镜头,一直以来都把最大光圈F2.8作为标杆,而Sigma最新推出的ART系镜,把光圈值推到新的极限:F1.8。

Sigma推出过多个广角和超广系列镜头,尤其10-20DC系列,更是风靡时。广角焦段上技术沉淀非常深厚,此次新推出的标杆级18-35mm F1.8 DC HSM镜头,光看参数就非常期待,看点有三:

1、这款镜头包括了18、20、24、35焦段,变焦比接近2。在APS-C画幅相当27-52.5mm焦段,属于最常用的范围;

2、这款镜头实现全程恒定F1.8光圈,可以说前无古人,指标令人惊叹;

3、镜头为内变焦,前段滤镜口径72mm,按Sigma一贯的超配设计习惯,此镜某些焦段有可能适用在全幅上。

我们先看看镜头实物造型:

盒子外观非常简洁,采用黑白两色对比设计,突现专业风格。

镜头延续了Sigma的新外观风格,趋向现代及科技感,金属表面磨砂处理,质感很不错,握持感很好,也不容易沾染指纹。先来个360度全方位无死角展示:

正面

镜头配用莲花式遮光罩,和镜头整体造型很配。

侧面

ART系的A标非常醒目。

卡口

值得一提的是采用了黄铜卡口,加工精度得到保证,装上机身时松紧度很合适。卡口表面经镀铬特殊处理,提高强度,高品质镜头经受得起长时间使用的考验。

前镜片

后镜片

前后镜头盖

接着,我们进入成像特性测试:

测试标板:在30寸显示器上打开用EXCEL生成的方格图,作为本次的标板

考察内容:镜头在不同焦段的变形及边缘暗角情况

注意事项:本测试采用最近对焦距离,拍摄距离约40厘米。远距离拍摄时变形情况略有不同,会有所减轻。

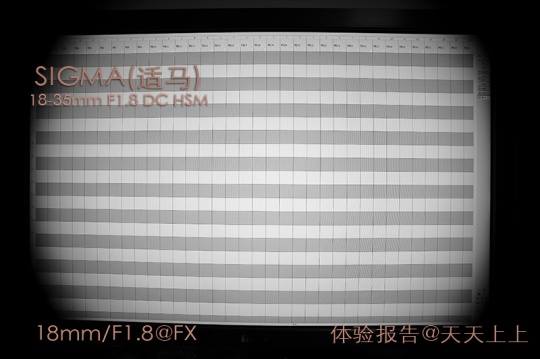

18mm焦段:有可见的桶变,最大光圈F1.8下,边缘区和中心区亮度略有差异

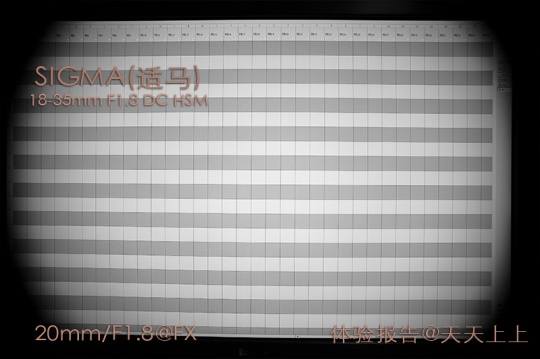

20mm焦段:轻微的桶变,最大光圈F1.8下,边缘区和中心区亮度略有差异

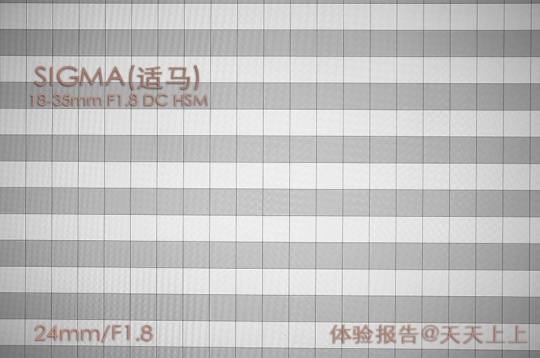

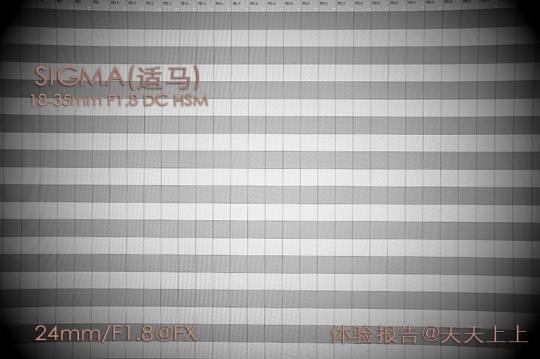

24mm焦段:基本看不出变形,最大光圈F1.8下,边缘区和中心区亮度差异不大

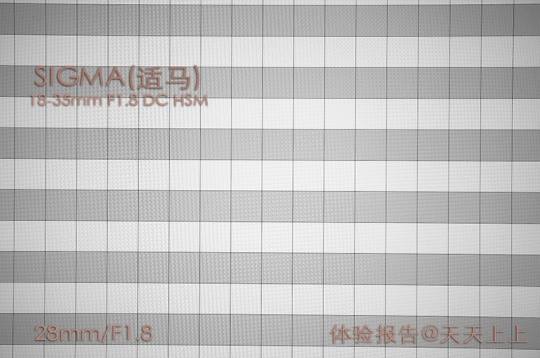

28mm焦段:极轻微的枕变,最大光圈F1.8下,边缘区和中心区亮度差异不大

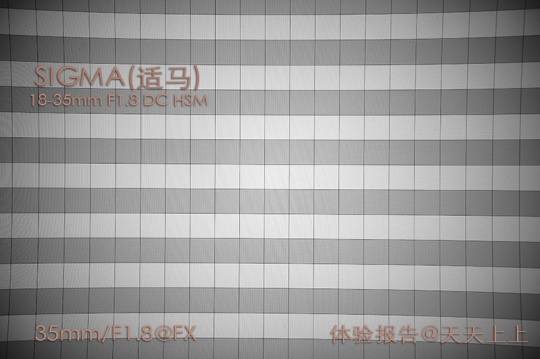

35mm焦段:略有枕变,最大光圈F1.8下,边缘区和中心区亮度差异不大

以广角变焦论,在APS-C画幅上,这样的成像控制效果已经相当不错。

那么,我们能否把极限推进一步!——如果把本镜头放在全画幅相机上,能否使用呢?下面就给出答案:

18mm焦段:左右边缘有明显的成像黑圈。图中上下处的黑边是由于构图超出了屏幕明亮范围所致,并非成像圈。

20mm焦段:左右边缘有明显的成像黑圈。图中上下处的黑边是由于构图超出了屏幕明亮范围所致,并非成像圈。

24mm焦段:四周有明显的黑角。

28mm焦段:四周有轻微的黑角。全副中中心部位画面已经可用。

35mm焦段:四周有极微的黑角。全副中中心部位画面可用。

在35mm左右焦段,居然可以用在全副成像上,相当于35mmF1.8的镜头!而且成像效果相当不错。

实拍聚焦外效果说明:9片叶片圆形光圈带出了柔潤焦外效果,虚化过渡柔和,光斑曾圆形散开。

更多实拍见以下图集:

无忌ID:XJCan

收到顺丰快递,适马 DC 18-35/1.8 HSM,开箱过程记录。

包装和配置:一个镜头袋子,一纸说明书,一小张保修卡。

从镜头袋子里取出来后就是这样子滴

装上遮光罩后的样子比较威猛。

这支镜头的手感和外观和以前我用过的几只适马镜头有比较大的区别。舍弃了饱受诟病的容易剥落的旧涂层,金属感很强烈,拿在手上冷冰冰的,感觉很重,镜头长度和一般的广角变焦不一样,以前的适马广角镜头都是又粗又短,现在18-35修长很多,都像一只中焦镜头了。

--实拍图片用jpg格式,无后期,光影魔术手裁剪和压缩。

在室内试拍了几张,不论在18端还是35端,对焦都是又快又准,以前用过的适马的s50的跑焦让我很受伤,当时心里决定以后都不碰适马的东西,但这个镜头相对于我以前用过的(17-35f2.8-4EX,10-20EX,s50,150-500os,50-500os等)镜头简直是脱胎换骨。这个镜头等效的视角涵盖了28、35、50三个焦段,超值了。这是我用了一天的感受,这是一个很重,很结实的专业镜头,各方面都很接近完美。这些年来,我用过好几只适马EX镜头,我没少骂适马,但这一只18-35让我改观了。

现场花絮,装在7D上很威猛。

拍墙拍报纸什么的是摄影器材论坛一大恶俗,我最讨厌了。结果镜头到手还是测试这些,请大家鄙视我!上三脚架,快门线,手动LV放大10倍精细对焦。大逆光的效果,+1.3曝光,主要想看镜头对眩光和紫边的效果

制造商 : Canon, 型号 : Canon EOS 7D ,光圈 : f/1.8, 曝光时间 : 1/8000 ISO,感光度 : 100 18mm焦距

100%局部裁剪

收小光圈~

制造商 : Canon,型号 : Canon EOS 7D,光圈 : f/8.0,曝光时间 : 1/400,ISO感光度 : 100,焦距 : 18mm

100%局部裁

f16,最小光圈的效果。

制造商 : Canon,型号 : Canon EOS 7D,光圈 : f/16.0,曝光时间 : 1/100,ISO感光度 : 100,焦距 : 18mm

100%局部

今天拍了几百张,我估计最佳光圈应该在f4.5~5.6之间。但最大光圈和最小光圈的表现让人满意,甚至惊喜,比一同对比的s10-20和EF18-135STM IS强。

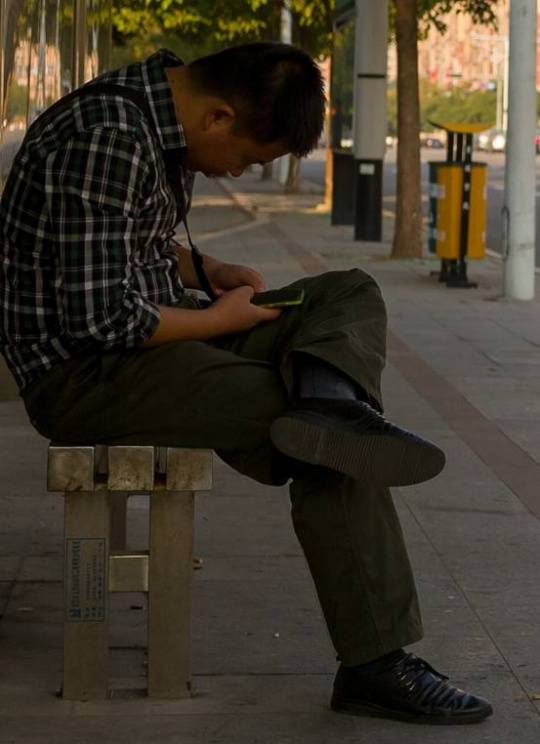

--手持扫街片子~ 原图和100%局部裁剪:

制造商 : Canon,型号 : Canon EOS 7D,光圈 : f/1.8,曝光时间 : 1/2000,ISO感光度 : 100,焦距 : 18mm

最大光圈,逆光测试

制造商 : Canon,型号 : Canon EOS 7D,光圈 : f/1.8,曝光时间 : 1/250,ISO感光度 : 100,焦距 : 18mm

100%局部裁剪

接下来是分辨率的测试

制造商 : Canon,型号 : Canon EOS 7D,光圈 : f/1.8,曝光时间 : 1/800,ISO感光度 : 100,焦距 : 18mm

100%局部

经过简单的测试,s18-35f1.8在最大光圈下,锐度已经很好,收到f8后锐度有下降,但不明显,最小光圈f16,锐度有可见的下降,但在可以接受的范围内。

整个试用过程只截取一部分帖上来,更详细的测试图片请看这个链接

试拍的小结:

这是一支专业味道很浓的镜头,首先很重手,身材修长,材料的质感讨好,细节也做得很精细。变焦环阻尼有点紧,但很好用,对焦环阻尼刚刚好,很顺滑。对焦速度很快,很准,近距离抓拍飞驰而过的车子都能抓准,行人更不在话下。色彩很真实,不讨好,也不沉闷。在光线对比强烈的环境下,亮部暗部的细节都保留的很好,个人感觉比起适马的s10-20和EF18-135STM,片子层次感更丰富,片子的宽容度提高了。

无忌ID:JimFang

尽管我从来没有拥有与使用过适马的任何一件产品,但我还是非常高兴能在“色影无忌”网站获得适马这一支18-35 f1.8镜头的试用机会。实际上,适马今年4月发布这支镜头的时候,我还是相当关注的,还在博客里发了一篇略表惊叹的短文。但是手头有17-55 /2.8G和35 1.4G这两支焦段、用途类似的镜头,加之当时想将D7000换成全画幅系统,所以也没有产生过购买此头的欲望。当然,对一支拥有1.8恒定光圈的变焦镜头,始终保持了很高的好奇心态。

镜头快递过来之后,却开始担心协议上要求提交的“不少于500字的试用报告”了。自08年入D80,也算玩了五年摄影,但我既没有成为一个器材派的经济状况,也没有成为一个文艺派的文化涵养,更没有成为一个技术派的实力,充其量就是一个拿着傻大黑粗的135系统记录生活、满足自己的表达欲与表现欲的“生活中的人”而已。对于镜头MTF曲线、球差、色散、像差、非球面镜片等概念完全没有了解,对暗角、畸变、分辨率、紫边、眩光等指标也甚少关心。所以我大概是不会上三脚架测试暗角、畸变、不同光圈的表现,也不可能写出一篇充满专业术语的试用报告的。我只能在试用的10天里,把Sigma 18-35 F1.8作为D7000的挂机头,继续我的生活记录。

Sigma 18-35 F1.8 DC HSM应该是适马Art系列的第一支变焦镜。我相当喜欢此头的外观,金属感十足,很有几分蔡司味。变焦环与对焦环的设计是最让人满意的地方,变焦环阻尼略大却感觉不错(新的你懂的)。挂在D7000上即使不装遮光罩就已相当威猛。有一点要抱怨的是,分量太足,达到了810克,比17-55/2.8G还要重55克。

泛着绿色光泽的镀膜相当漂亮。(左上为17-55,右上为35 1.4G,下为适马18-35)

尼克尔17-55 2.8G、适马18-35 F1.8、和35 1.4G的尺寸比较。

适马18-35在没有装UV的情况下,已是三者最长,而镜身直径则略细于17-55(18-35滤镜尺寸为72mm,而17-55则为77mm)。

距离显示窗

适马18-35的最近对焦距离为0.28米,17-55/2.8G为0.36米,而35G则为0.3米。这使得18-35具有不错的近摄能力。

卡口细节

然后就上一些实拍的照片吧。展示的约40张照片中,全都是用D7000的JPG格式拍摄(优化校准模式为标准),绝大多数都没有进行任何后期处理,少数几张因欠曝光而用拉高曲线的方法提亮(会在照片下方注明)。EXIF信息已标注在照片边缘,另外下载图片用软件也能看到EXIF信息,但有两张照片的EXIF信息莫名其妙的丢失了。

说来惭愧,这么多年了,还是只用光圈优先模式拍摄,过爆就减曝光补偿,欠曝就加。后期方面,我也一直没有长进。一般都塞光影魔术手里通过曲线与色阶弥补前期曝光不准确,偶尔用一下色彩平衡改变色调,遇到大光比环境,会用NX2的U点局部提亮。就这些了,呵,说自己是后期白痴也不为过。图层啊、蒙版啊什么的都不懂啊。另外,因为生活在一个文化贫瘠的三线城市,生活半径只有区区四五十公里,工作环境(小学教师)、社交障碍而不愿意扎堆等原因,我能拍摄的题材非常有限。 请各位谅解。

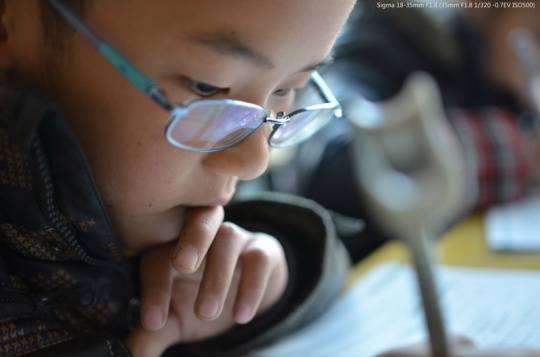

补充一点,大部分照片均使用了1.8的最大光圈拍摄,而对我来说,这支镜头的光圈全开的锐度与成像效果已经够好了。

这是镜头到手后拍摄的第一张照片,工作室外的铁线莲,中心锐度相当彪悍(下图为中心位置裁切),0.28米的最近对焦距离和1:4.3的放大比,使此头在某些情况下能客串微距镜头,前提是像素够高够裁切的话。

弱光下,1.8的光圈能够营造迷人的氛围,也基本能保证快门速度,当然如果相机的高感表现再好一些的话(D7000最高我只用到800,再往上我就用黑白了)

其实也一直很想拍有故事、有人物的人文照片,怎奈胆小又不善言语,又不喜欢使用长焦,所以出去扫街拍回来的不是背影、就是空景。如果想拍人,那么我的学生们就是主要的被摄者了。

这一组学生照,均为1.8光圈全开所拍,不管是18端还是35端,成像的锐度与氛围感让我满意。