王者新生SD1M+18-200C试用报告

SD1M的730天:浓郁浪漫的梦想照进现实

手里握着心爱的SD1 Merrill,回想起来,亲自感受X3的魔力已经整整两年。

这部相机的神奇魅力,甚至几乎从来没有让我意识到他的朴素,直到这第730天,仍然令我爱不释手。

其实这份情结在我心里已经多年。传奇的Foveon X3,传奇的SD和DP系列,是真正为浪漫主义而生的摄影器材。直到今天,X3进化到美林时代,适马相机的官方网站仍坚持着以讲故事的唯美方式呈现高科技的内涵,这在比拼硬件参数的时代无疑是独特和珍贵的。说到底,毕竟相机是创作美的工具,失了感性则略显有失斯文了。我对适马的感情无疑是浓厚的,常常自称适马的脑残粉,几乎不会抱怨那些所谓的技术缺陷,也会在适马的展位来来回回流连忘返。说实在该买的也买了,但只有适马的品牌文化令我有一种更深层的共鸣。

从爱上老X3的样张,感受那些在数码时代鲜有的感性色彩,再到无法自拔的迷恋美林X3,所有那些数码时代关于色彩、质感的浓郁幻想,都在他身上实现!

回头看来,我平日把玩的都是些小众相机,不是说偏跟高性能高效率过不去,而是这些小众相机之所以小众,往往都有他耐人寻味的乐趣。好比适马相机,你或许不认为他是最好的工作设备,因为他们确实不易用,但作为探索摄影的伙伴,他们无疑是称职而严格的。众所周知,X3相机的操作只要稍不经意,便无法如愿,想要玩转是不容易的。这一点在美林X3的相机身上则更加凸显,尽管他有更宽的动态范围和高感的飞跃进步,但是想善用他,仍需要调动你关于摄影的全部知识:对用光的理解、对曝光值的精确把控、对相机的熟练操作、对数码影像后期原理的充分认识和操作能力,缺一不可。

Sigma Merrill几乎可以与数码时代最难驾驭的相机品牌划等号,但卓越的画质和这份艰难反而触发了很多人的斗志,同时也打消了很多人的积极性。但回头看来,在美林X3身上所花费的时间和成本无疑是值得的。正因为他的苛刻,你几乎找不到更好的工具来锤炼你对摄影的态度的技术:不求甚解的按快门,是根本没法驾驭X3的。

SD1 Merrill是一部用心开发出来的相机。一丝不苟,沉甸甸。同时,你要妥协非常多数码时代的使用习惯,但当我逐渐的将他视为一部胶片相机的之后,发现与他的相处便越来越融洽和谐。他有太多值得抱怨的地方,比如对光线要求过于苛刻、比如没有肩屏、比如存储缓慢、比如回放效果极其不堪,等等等等… 但你并不会这样去抱怨一部胶片相机。因为当你专注于摄影本身时,这些并没有那么重要,而真正重要的,只是拍到了什么样的照片。

说起单反,除了画质便是操控,是否需要经常访问菜单,成为评价一部单反相机操控性的一个重要标准。SD1M的机身按键不多,却有效的覆盖了从ISO、测光模式、景深预览等方方面面的常用调节按钮,可以对各项参数进行快速的设置,作为一部以静态摄影为唯一功能相机,已经足够了。

说到画质,在美林X3面世的近三年时间里,争论从未停止,我就不想再赘述更多有关正反方的诸多论点了。我想虽然可能对美林X3爱不释手的人并不多,但不巧我就是这种狂热者中的一员。

我常常不惜一切代价的寻找可以让SD1M提升可用性的方案,尝试了各种拍摄手段和机内设置,关注一切新周边和镜头所能带来的积极改变。令人欣喜的是,Global Vision系列镜头让这款被埋没低估了的王者焕发了新生。

第一时间购入的35 1.4 Art让我领略了SGV系列的强悍,于是对这一系列未来的产品都充满期待。近期有一些旅行计划,一直在犹豫是带SD1还是DP,同时用X-Pro1作备机。但始终觉得单反的好镜头都太重了,而且说实话SD1对焦性能并不理想,如果在海外错失了拍摄机会可能再也不会有第二次了。不料这时候SGV系列悄无声息的发布了一枚新镜,就是这支18-200mm f3.5-f6.3 DC Macro OS HSM Contemporary。

这颗头乍一看光学参数感觉并不怎么出众,十分中规中矩的速度(f值),巨大的变焦比,甚至低廉的价格都在暗示不应该过分期待他的表现。但同样因为是巨大的变焦比和超轻便的设计(小巧镜身只有430克,比套头17-50 f2.8 还要轻要小!)让下半年有多个旅行计划的我对他充满了期待!

话说购买SA卡口的镜头对于适马单反用户可谓老大难问题了,甚至在购买之前就有种自家人先被隔在门外的感觉。可喜的是适马于去年底进驻中国了,这次购买18-200C的经历令我对适马的高效率市场工作刮目相看,即使不说行货极具竞争力的价格和服务优势,单适马口镜头的购买渠道就比之前丰富便捷许多,随便在几家淘宝销售行货适马镜头的店询问,就发现很多都有适马口的备货。

惊!喜!连!连!

说实话,我基本上在收货之前就已经做好了要花好大一番功夫调焦的心理准备,甚至镜头收到之后都没有第一时间装在相机上试用,而是仔细把玩欣赏了一番外观(SGV系列的镜身实在是太漂亮了!)。没想到的是,现在适马镜头的品控简直逆天啊!!这支镜头在全焦段、全光圈范围内全无跑焦现象!!!此处我不想用激动来形容我的感受,而是想用骄傲来形容啊!!用了两年的SD1M,从来没有过这么安静果断无误差的0跑焦体验啊!可谓指哪打哪的真正单反体验啊!是我用D800时那种果断干脆可信赖的感觉啊!趁天气好,急忙跑到楼下深入测试一番,真的不一般啊,无论是风景、人像还是微距,完全通杀,根本没有狗变感!这么一支便宜低调的Super Zoom是怎么做到的呢?!不得不令我对适马的钟爱又更上一层楼!

由于有之前用套头17-50 f2.8的经验,并没有对这颗18-200的边角表现有太高期待。而出乎我意料的是,实际使用中边角的表现明显是好于17-50的!17-50最明显的就是边角色散,而这颗头并没有这个问题,不但中心成像锐利油润,边角也较为扎实。

外出实拍体验

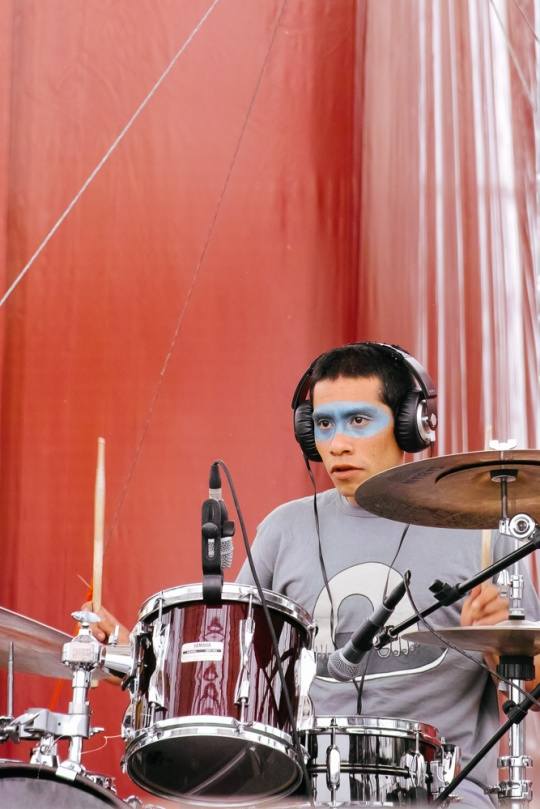

趁着5.1几天小长假,走了几个音乐节,随手拍拍转转的试用下来,感觉这颗头还是非常充分的增强了SD1M的可用范围和易用性的。素质尚优的广角和无往不利的300mm等效长焦,让SD1M从一个迟缓笨重的落魄贵族摇身找回了血统纯正的王公傲骨!

这几天天公不作美,北京天气并不好。没有阴雨的时候有雾霾,没有雾霾时候有雷雨大风,更不巧的是还会常常雾霾雷雨大风一起开Party,显然并不是X3的最佳拍摄环境。但即便如此,18-200C的表现仍然为这几天的试用交上了令人满意的答卷。

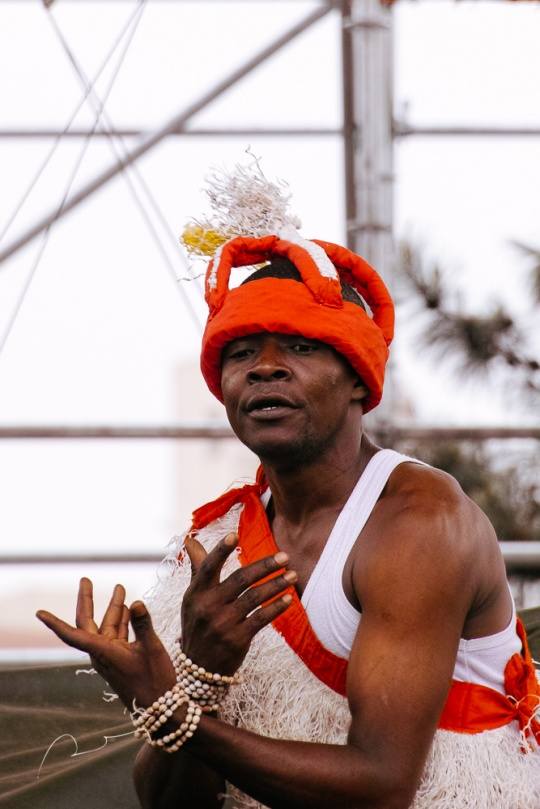

在实际操作过程中,我深深的体会到摄影这门艺术真的是永远都学不完的有趣课题。满满骄傲的以为对光线、曝光等等有了充分控制能力以后就能驾驭各种环境了,但现实总会给你新的挑战。新的挑战意味着无尽的新乐趣,而硬件的种种限制又会让你不断的积极思考应对。举个例子,像非洲舞蹈这样的高强度、快节奏、极富肢体变化的题材,对于用SD1M拍摄本身就是一项非常大的挑战。如今18-200C虽然很好的解决了对焦精准度的问题,但仍然要受限于光线不理想的情况下,深色皮肤反差低非常难以合焦的问题,加上对象一直在快速运动,我们习惯性的会合焦后立刻按下快门而没有真的快速积极的观察和思考拍到了什么,这种数码时代所独有的草率拍法在SD1M上是行不通的。盲目按快门的结果就是很快便没有快门可按,7张缓存要长达1分钟以上才能释放出来,这时候你只能看着精彩的瞬间一帧帧溜走,而抱憾刚刚盲目乱拍浪费的配额。

其实解决方案不是没有,而且往往显得过于基础、无聊,跟没说一样:积极思考、谨慎敏捷的释放快门,而已。这就像所有有关X3 Merrill的争论一样,其实往往就是基础知识便可以解决的,嘈杂的那些谩骂与抱怨,到底是浮躁还是根本没有摄影的基础知识,我就不是特别了解了。你如果只有7张底片来拍这段舞蹈,你势必会提前观察好环境、光线,计划好测/曝光的手段、构图、摄距等等。然而,数码时代的极端便利,让拍照也变得特别随意容易,而诸如随意乱按快门和泡在论坛里对骂这些事,小弟以为本身对摄影都是缺乏敬意的。

说回镜头本身,这支头的轻巧与便携在单反变焦里真是没朋友的,同时做工也非常棒。OS很给力,200mm端手持160甚至更低的快门一点问题都没有,目前为止还没碰到过手抖的废片。镜身有一个锁定键很实用,以免不小心伸缩部分探出来有磕碰。62mm口径的滤镜也不贵,我买了一片保护镜和一片CPL,不想回来一看跟富士那支55-200是通用的,好在这回买的CPL略高级,也不算重复购置了。成像风格较为温润,跟老适马头追求极锐的感觉不同,很适合配合X3拍摄人像。综合而言,这支头可以算是带SD1M旅行的不二选择,从风景、人文覆盖到人像、微距,可谓一机万用,各方面表现都很不错。缺点是边角锐度下降和紫边都稍明显,以及广角段内较明显的暗角。

最后很感谢大家花时间读到这里。因为我很爱我的SD1M,所以也希望能将一些积极的体会分享给其他用家们,愿大家在摄影的世界里找到无尽的乐趣!

(文中图片皆为Sigma SD1 Merrill + Sigma 18-200mm f3.5-6.3 DC Contemporary拍摄。请多指教!)