华硕PA248Q专业显示器评测——南方胖子

题外话:感谢华硕和色影无忌给了我这样一个机会。我愿意和影友分享我的感受。作为一个风光摄影的狂热爱好者,以及新技术的迷恋者,我非常重视我手中的工具。同时,由于职业原因,我对于数据量化具有明显偏好,因此我会尽可能用合理的数据来评价我的工具。同样原因,为了不让一些似是而非的色彩管理神话对影友造成误导,我会尽可能用多数影友都能使用常规手段来进行测试,也尽可能详细地表述。

对于这台姗姗来迟的显示器,我总在一次次看着淘宝上的广告默念——好事多磨好事多磨。

七月的最后一天晚上8点半,韵达的送货员突然站到我跟前,双手捧着一个巨大的箱子。我和我的伙伴不约而同说了一句:“胖子的显示器来了。”

赶紧回家——开箱——迫不及待地接上电源和数据线。

初步感受

24寸相对与以前用了很长时间的20寸普屏而言不算大多少,但是明显宽了,16:10的比例,图形软件里很多工具面板都可以可以很随意地摆放,不用再像以前一样随时在全屏和标准模式下切换。24寸的显示器尺寸不算特别大(当然也不算小,是不是废话?),对于图像用显示器而言当然是只要你的工作台允许越大越好,非要设定个上限的话,就我的感受而言图像编辑包括CAD制图30寸以内,再大不会有什么帮助,视频编辑的话,可能两台24寸比一台30寸更合理,GSI地图制图行业的话不用看了,越大越好没有上限,这台显示器尽管绝对可以用但不推荐了。这当然跑题了,248Q有个比较合理的尺寸。至少对于习惯多图层,大量蒙板的图像合成拼接而言,屏幕空间足够摆放很多工具。即便排版或者插画等业务,操作自由度也非常好,同时它也不算太占用工作台的空间。

题外话:感谢华硕和色影无忌给了我这样一个机会。我愿意和影友分享我的感受。作为一个风光摄影的狂热爱好者,以及新技术的迷恋者,我非常重视我手中的工具。同时,由于职业原因,我对于数据量化具有明显偏好,因此我会尽可能用合理的数据来评价我的工具。同样原因,为了不让一些似是而非的色彩管理神话对影友造成误导,我会尽可能用多数影友都能使用常规手段来进行测试,也尽可能详细地表述。

对于这台姗姗来迟的显示器,我总在一次次看着淘宝上的广告默念——好事多磨好事多磨。

七月的最后一天晚上8点半,韵达的送货员突然站到我跟前,双手捧着一个巨大的箱子。我和我的伙伴不约而同说了一句:“胖子的显示器来了。”

赶紧回家——开箱——迫不及待地接上电源和数据线。

初步感受

24寸相对与以前用了很长时间的20寸普屏而言不算大多少,但是明显宽了,16:10的比例,图形软件里很多工具面板都可以可以很随意地摆放,不用再像以前一样随时在全屏和标准模式下切换。24寸的显示器尺寸不算特别大(当然也不算小,是不是废话?),对于图像用显示器而言当然是只要你的工作台允许越大越好,非要设定个上限的话,就我的感受而言图像编辑包括CAD制图30寸以内,再大不会有什么帮助,视频编辑的话,可能两台24寸比一台30寸更合理,GSI地图制图行业的话不用看了,越大越好没有上限,这台显示器尽管绝对可以用但不推荐了。这当然跑题了,248Q有个比较合理的尺寸。至少对于习惯多图层,大量蒙板的图像合成拼接而言,屏幕空间足够摆放很多工具。即便排版或者插画等业务,操作自由度也非常好,同时它也不算太占用工作台的空间。

更合理的多USB口设计

接口方面,取消掉了246Q的读卡器而改换成USB3.0(谢天谢地),这对我来说总算是去掉了个鸡肋。读卡器什么的东西对于我来说也就是个常换常新的损耗件,没必要在显示器上给安装一个,给个通用点的接口,我想插什么就插什么多好。不高兴了我插个充电线给手机充电那是我的事,你给我个读卡器我多不方便啊!强烈建议246Q的升级版改换成如此配置。

一键排版

说实在的,对于此功能我觉得改为实际尺寸在线显示可能更贴切。也许有的人觉得它很好用或者很方便,但对我确实是没用的,真要定尺寸输出的话我自己是习惯在PS里改分辨率改参数。或者需要有点版式的东西我会在矢量软件里搞定。

当然,这仅仅是个人操作习惯,适应的话可以随时用,不习惯了,不打开这个功能也没什么。当然,我也好事地测量了一下,这些显示文件尺寸大小的框线非常精准,所以对于需要感受照片实际大小的人完全可以信赖这些框线。顺说,要是开个小照相馆,碰巧客户问你照片尺寸方面的问题,你随时就可以把这个功能开启,给他一个很直观的认识。

边框上的刻度

这可算是华硕PA系列显示器的创举。毕竟此前似乎确实没见其他厂商有类似设置。这一点对于经常要后期输出的人来说,就可以很直观地用这些标尺对照片尺寸有个实际的概念。就这一项设计和上面一键排版来说,这两项设计的着眼点在于提升用户的操作自由度。算是点睛之笔。

一个值得夸赞的细节——哑光

雾面屏和哑光黑的边框无疑是华硕为专业用户考虑的贴心之举。这种类型的显示器不太容易受到外界杂光干扰。想想看,工作时要是在光亮的显示屏和钢琴漆边框上看见自个的倒影会是多恼火的事——你在工作,显示器却在干扰你。

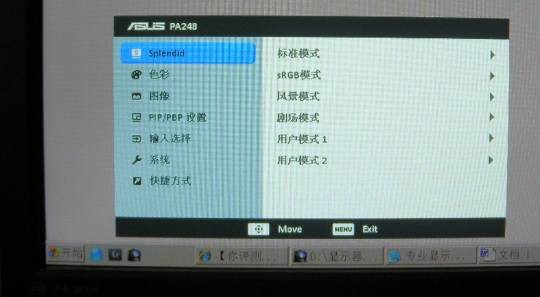

OSD菜单

操作华硕PA248Q的菜单进行调节无疑是个比较享受的事,菜单设计合理,操作简明,结合一键排版和MENU两个案件基本上在适应过5分钟后就可以快速上手搞定绝大多数操作。想想,这恐怕是我玩老珑管单键飞梭以后碰上的最简介明了的操作感受了。除了调整显示器意外,这个菜单本身也支持你把它调节到画面任意一个位置,也包括透明度设置,多贴心的设计。习惯使然,调节到左下角,不妨碍后面的色彩特性测量。

丰富的信号输入接口

作为专业显示器而言,信号输入总会面临不同的信号源。而且目前的专业显卡也准备了相当多的接口方便用户接驳多显示器。

图中从左向右一次为:USB3.0,耳机插孔(只有使用了HDMI或者Displayport做信号源 才有效),VGA,DVI-D,HDMI,Displayport

本次测试中,为了最大限度避免受到信号干扰,故只使用了DVI-D信号。因为这就相当于我们的计算机在初始状态下,只发送数字显示信号,而后面的“解码”和显示工作就完全交给显示器了。

补充一点,那个USB3.0接口的作用是与主机上USB3.0接口联通,为显示器左侧四个USB接口提供电流和信号传送。厂家附送了一台优质电缆可做此连接。

从厂家提供的DVI-D数据线接口针脚看,这是一条单通道数据线(18针)。

当然,这台显示器的分辨率也就是个标准的1920×1200,刚好显卡DVI信号可以满足,所以单通道线并不耽误什么,即便你换成双通道线也不会在画质上有什么特别的提升。这不同于VGA时代,显卡的做工和线材做工以及显示器周围的电磁强度就足以在画面上展现出来。

通电,开机,进系统删除原来那台显示器的ICC文件。

打开看图软件ACDSeePRO,关闭其色彩管理模块。

作为图形图像专业用途的显示器来说,只要校准得当,绝不应该让人有眼前一亮的惊艳感。为什么呢?玩过监听的人应该知道,监听和调音的基础就是完全没有个性(音染)的音箱或者耳机。只有用这样的器材,才能把原始的音频信号中存在的问题客观反映出来。显示器自然也是这样,你要校色,你要调图,或者你要给杂志画插画设计logo,这些对颜色都是些很挑剔的活计,那你要的显示器应该是怎么回事呢?肯定了,它应该最没个性,最能客观地把彩色信号还原成真实的色感。很显然,这一点上专业显示器和监听器材走的是一个路子。

所以,现在点亮了的华硕PA248Q就那么灰扑扑地还原了我桌面上用来做常规校验的灰阶条。

当然,ACDSee里面看到的黑白照片也呈现出很正常的灰阶过度。

怎么说呢?灰阶是没问题的,至少现在看没什么问题。非要鸡蛋里挑骨头的话,嗯,似乎总感觉高亮部分有点点偏蓝。

呵呵,别砸鸡蛋啊,这可是还没加载原厂ICC呢。

开机的头2小时就这样不断地在熟悉的图画面前确认各种显示模式的差别。切换下来的结果是不同模式下有不同色相和程度的白场色温偏差异。灰阶倒是在所有模式下都很平滑,当然,出厂状态白场亮度定得高,对比度大,一定程度上讨好眼睛,这个暂且放下,待后面客观测试数据出来再做仔细调整。当然有一点是明确了,标准状态的色温最接近我以前观看老显示器的色感。

关于灰阶还要说的闲话:

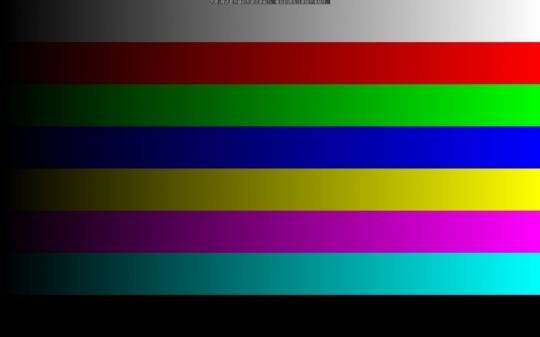

不管这台显示器的屏幕用的是具体哪一种IPS屏,总之它是一块真正的8位屏幕,它能真实显示256级灰阶。至于三基色的色阶能否正确显示靠的就是控制电路的设计了,好在,就肉眼观察,三基色色阶和灰阶的还原线性化是没问题的,至于三基色本身有多大偏移的话待到客观测试时再说。根据以往经验,灰阶正常,三基色也就不会错得离谱,三基色没错得离谱,依靠显卡信号的补偿就有效(定性、定量的线性化的误差总会比较容易补偿)。

视角——一个不得不重视的问题:

对于大屏显示器而言,视角指标与使用者的舒适度相关。也许使用过TN大尺寸液晶的人会有很明显的感受,那些显示器非要你的目光处于画面正中,并且处在一个最佳角度时才能看到真个画面上的均匀色彩,稍微的坐姿不端正或者视轴线偏离画面中心,屏幕上下两边或左右的色彩马上会变得不一致,明显的变化固然能识别,但对于角度轻微偏移造成的色彩细微变化可能会直接影响到图片校色或者设计稿色彩的偏差,非常影响工作效率。

华硕PA248Q不管怎么说,总还是采用了一块8位屏,不管它缩不缩水,总是达到了广视角的目的,就这样来看,只要你的视线没偏得太离谱的话,色彩漂移微乎其微。显示器本身提供的视角参数是水平和垂直方向上各178度,我的测试是只要偏移量,没超过30度,色彩漂移的影响就微乎其微。

先来张正面的

左侧

右侧

上仰

俯视

很抱歉,本人没有工作室,调节角度受很大的限制,所以拍摄这张时机位不得不做了很大的提升,以获得尽可能达到与屏幕相交45度左右的俯角。

就视角方面的观看感受:

本显示器由于面板原因。和其他8位屏显示器相比并无二至。

相对与自发光的CRT而言,LCD们也许只有视角这个指标目前还难以逾越。但只要你不是测试,常规使用的位置上,目前所有8位屏的性能都足够了。

还是那句话,用过大屏TN屏显示器的人都知道,近距离观看的话,很容易发现画面上下或者左右的色彩差异,通常的结果是视线低于显示器中心,显示器上部画面发黄,反之则偏青蓝。别说30度的偏移了,就是稍稍歪一下身子看到的图像颜色都跑好几条胡同了。

开机的第一件事对我来说也就是检查白场色温,毕竟,颜色准确还原中的一个重点也包含这一个重要选项。

这里我用了老编校色的方法,即:把焦点调虚(不然屏摄会把液晶面板上的一些细节记录下来影响测量的准确性),再拍摄RAW文件。然后的方法就是我常用的了——在LR里面观察把这张图设置成R、G、B等值输出时的白平衡值。

在仔细说后面的检测结果时先看看本图。

这张图是在标准模式下拍摄的白屏。在LR里面我分别读取了画面上的9个点的RGB读数,取样点数据如下:

| R | G | B | |

| 取样点 | |||

| 1 | 41.0 | 40.5 | 40.6 |

| 2 | 45.7 | 45.0 | 44.3 |

| 3 | 41.5 | 40.3 | 39.6 |

| 4 | 40.3 | 40.2 | 40.6 |

| 5 | 46.5 | 46.2 | 46.6 |

| 6 | 41.5 | 40.4 | 39.7 |

| 7 | 41.5 | 41.4 | 42.8 |

| 8 | 43.7 | 43.9 | 45.0 |

| 9 | 43.7 | 42.2 | 42.1 |

数据在LR里的显示方法是RGB各为100%的显示方式,这些数据也就相当于各自色光在画面单一取样点上所占自身强度的百分比

就上面这组取样测量的数据而言,本人手中这台显示器的白场均匀程度不能说差。毕竟每一组数据中都没有数据差异超过5%,这一点点差异对摄影或者调图角色根本构不成干扰。当然,作为背光广元采用LED矩阵模块的显示器,这一点算是其固有优点。另外,这组数据显示了另外一个指标,那就是色温均匀。画面上的数据中,仅仅在取样点3和6时出现了蓝通道数据异常。但是差异值依然没超过5%。就这一点而言。本人手中的PA248Q算得上色温均匀性也不错了。当然,这也变相地证明了话说在制造这台显示器时的LED色温品质控制之严格。希望在在今后的产品继续保持这种品质。

之后在显示器菜单熟悉和调试中,发现了另外一组比较有意思的数据。

之所以测量这组数据是因为发现,在标准状态和其他状态下显示的画面颜色以及反差都有明显差异。这也就说明华硕方面对不同状态下的使用需求有较为明确的划分。虽然我比较接受标准状态下的结果,但还是产生了把这些不同状态下白场色温诸葛测量一遍的念头。

拍摄这张图采用了点测光。根据测光值采用了+1.3EV的曝光补偿,确定曝光值后再把焦点调虚,同组照片使用相同曝光值拍摄。

这次拍摄前还仔细对齐了镜头轴心对显示器的中点。

最终在LR的白平衡模块里确定了一组数据:

| 白场色温 | 色调 | |

| 标准状态 | 5750K | +5 |

| sRGB | 6450K | +8 |

| 风景模式 | 5780K | |

| 剧场模式 | 7300k | -28 |

得出这组数据之前,我一直觉得拿到手的显示器有这样那样的偏色。所以还在用户模式下,按照自己对中灰的理解调整了白场亮度和RGB增益,最终得到了一个我认为非常满意的“中性灰”,不过测量结果却与sRGB的标准要求相去甚远。请看:

| 白场色温 | 色调 | |

| 我的调整结果: | 6950 | +13 |

这一点用了两台相机的RAW文件做验证。结果是有效的,我理解的中灰都偏冷,无非是相机不同,测出的绝对值有个位数的差异而已,但规律是存在的。一方面要说,华硕PA248Q显示器在sRGB模式下与标准要求非常接近,我的测量数据不到6500K难说仅仅是测量误差或者仪器误差而已。顺便说,当你启用了ICC方式的色彩管理后,这几十K的色温误差利用合理的ICC文件就可以在显卡输出信号中完美地补偿回来。另一方面也说明,训练过的眼睛可以把色温调整到一个大致的准确程度,但是实际差异是存在的,而且差异会随机变化毫无规律。这表明肉眼调整显示器白场色温的弊端在于无法量化白场的色温绝对值。而ICC又是个死认数据的玩意儿,所以就这一点说,要么你别用ICC方式的色彩管理,要用,数据准确就成为这个平台基准的终极追求。还有一点,肉眼校准还受制于观察显示器的环境、你的血压、眼压什么的变量,最直观的例子就是你如果碰巧服用过他汀类药物后的1小时之内和之后看见的白场绝对就是两种颜色。

当然,在测量了这些白场色温后,还是忍不住给显示器做了几个ICC文件。主要目的是测量出这台显示器在默认预设下的一些特性,并且在了解这些特性后先试用几天,待新鲜劲过去后再根据我以往的做法慢慢微调。

在做这些ICC文件之前,把显示器恢复到出厂状态,同时删除了先前为了测试色温已经生成的所有特性文件。

系统本身算是清理干净了。

先看图半个小时。接上色度计,开始对预设的四个状态进行测量。这里不再分别录入数据,具体四个预设状态下的白场色温和RGB三基色坐标值看电子表格截图。

下面给出sRGB和AdobeRGB1998所定义的标准色XY值:

| sRGB | x | y |

| 白场色温 | 0.3127 | 0.3290 |

| R | 0.6400 | 0.3300 |

| G | 0.3000 | 0.6000 |

| B | 0.1500 | 0.0600 |

| AdobeRGB1998 | X | Y |

| 白场色温 | 0.3127 | 0.3290 |

| R | 0.6400 | 0.3300 |

| G | 0.2100 | 0.7100 |

| B | 0.1500 | 0.0600 |

到这里,又想起个题外话来,就算是测试之余和大伙儿唠唠嗑好了。

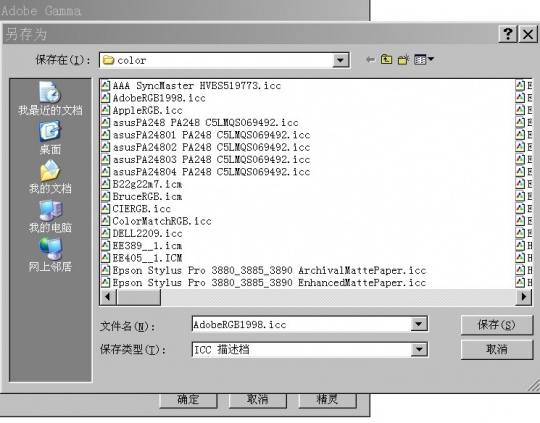

在AdobeGAMMA这个小程序里要调整显示器之前都会要大家给自己显示器预先加载一个ICC文件。于是很多人都毫不犹豫地给自己的显示器加载了著名的AdobeRGB1998.而这个小程序在这里似乎没注意给大伙儿留下了一个陷阱——只要你点击“确定”后,总会弹出一个另存为的窗口要你保存这个ICC文件,通常这个概念都很模糊,多数人可能也就想当然地直接点击保存了事。

殊不知,麻烦也就从这里开始了。

在这里不管AdobeRGb或是sRGb,二者均为理论数据上的色彩空间描述文件。它们是一个理想化的色彩空间数据定义,应该说它们的作用实际上是一个定义RGB成色原理的“基准”。因为RGB成色原理固有的缺陷在于不同色彩文件下所定义的RGB相同数值通常具有不同的色觉。打个形象点的比方说就是sRGB所定义的R0,G255,B0在AdobeRGB1998里所给你看到的色感完全不一样。如果以前者为准的话,你会觉得后者所定义的这个极绿色比前者偏青一些,也就是色相上往青色方向偏移了一些。

而错误地把这两个色空间任意指定给显示器以后,就相当于你忽略了显示器个体作为一个硬件设备所天生具备的个体误差。然后也等于事实上否认了显示器所能还原的色彩空间与标准理论值的差异。

需要证据吗?

上一贴里的电子表格截图就可以证明这一点

即便显示器处于厂家定义的“sRGB”模式下,它的色彩描述文件中所测量到白场色温值和RGB三基色具体数值与sRGB所定义的色值也还存在差别。

所以对此我们可以这样理解,即便这个显示器可以在色域面积上等同于某个色彩空间,但不代表它的每一个具体数值都可以等同这个理论上才存在的数值。

因而,利用AdobeGAMMA小程序校准显示器的方法尽管可行,但不严谨。尤其有害的地方在于要是你弄不清色彩管理里面那些似是而非的概念时错误地覆盖了这些理论上才存在的文件,那么,噩梦就开始了。

对于不打算采用仪器进行测量的人,AdobeGAMMA小程序是一个廉价而试用的小工具,不论老编校色或者其他职业选手,包括本人在内也都用这个小工具为自己的显示器得到过正确的颜色,所以大家不必怀疑它的实用性。

关于这个小工具,我想说的是,尽管它廉价,但要好好让它为你所用的话也需要你对色彩管理的概念有一些了解。

请看图,很熟悉的界面,是不是?

下面我们就来一一讲述它的各个选项的定义。

1 首先,它需要你加载一个基础的ICC文件,这个基础文件在这里的作用仅仅是告诉系统你的显示器是按照什么定义来校准的。比如我测试的这台华硕显示器选择了sRGB作为基础文件的话,就相当于告诉了系统:我的显示器白场色温在6500k,我的灰阶还原函数在2.2,然后我定义了一个相对狭窄的RGB三基色色值。

2 明亮和对比度选项,这一项实际上是在定义你的黑场水平,调整这里时推荐你试用显示本身的亮度按钮和对比度按钮来进行硬件调节。观察那条黑灰相间的条带时最好在全黑的环境下,否则你容易把黑场亮度定得过低,导致你后面调图时总会不自觉地把图调亮。这个判断的尺度在于黑灰块要足够黑,但又要能刚好微微区分开了。

3 荧光剂,这个选项还是别动最好,毕竟现在你是没条件用特丽珑显像管了,你也不会知道你的LCD三基色色值究竟是怎么定义的。随便乱填写一串数字的话不如不填,直接试用理论色空间定义的三基色恐怕谬误还少点。

4 伽玛。这个东西是不是理解起来很费力?你稍微移动一下滑块就会发觉显示器的明暗发生了很大变化?仔细观察的话你迟早还会发现,这个滑块只针对显示器的中间影调产生作用,也就是说在一条灰阶上,这个功能只作用域中间灰度值,而对其他灰阶值的影响逐渐变小。这里推荐你在PS里面自己生成一条灰阶,用这条灰阶来校验你的显示器。方法如下:建立一个Lab空间的空白文件,其次在里面通过选区建立一系列L值相差10%或5%的灰阶条带,然后把这个图片文件通过“转换为配置文件”转换到Gray GAMMA 2.2,这时候,这条灰阶就成为一条符合灰阶还原函数2.2的标准了,你就用这个灰阶来确认你的显示器是否符合这个定义。

就像这样的灰阶,当然实际上间隔为5%的灰阶更柔和一点,调整起来更方便。

只要通过对显示器进行硬件调校让这条灰阶呈柔和的过度出现在桌面上(没有出现并级),就说明你的GAMMA正确了,即便稍有数值上的误差,也不至于对校色工作造成什么影响。

至于对三个通道分别调节的选项,个人认为只要你的显示器本身就没发现有什么偏色,在这里不要调节,真要发现中灰还原有什么偏色的话也还是建议你用显示器本身的RGB增益进行硬件级的调校为好,理由是在生成ICC文件之前不要对显卡原始信号做任何扭曲,以免损失信号本身的灰阶完整性。

因此这里给出仅有的两个建议:

A 如果你用的是一台普通显示器,比如话说PA248Q这样只支持sRGB色彩空间的产品,呢么推荐你优先加载sRGB这个ICC作为基础文件,这样你生成的显示器ICC至少在颜色表现上不会错得离谱。当然你执意要加载色域更大的AdobeRGB会出现什么结果呢?放心,天不会塌下来,这样定义的显示器会导致你看什么图片都觉得色彩稍有点平淡。或者你在你系统上看起来觉得不错的照片,送到别人的显示器上看的话别人老抱怨你的图片过于鲜艳

B 如果你幸运地买来一台广色域液晶(比如华硕PA246Q)的话,恭喜你,你应该毫不迟疑地选择AdobeRGB作为你的基础文件,否则当你选择了色域较小的sRGB后会发现好多图将鲜艳得一塌糊涂。

最后,随便命名一个好识别的ICC文件名而不要覆盖这些作为标准的色彩空间文件。

呵呵,还没完呢,要只是些客观指标测试的话借个分光光度计来早搞完了,就是想限制自己的条件,用尽可能常规化的设备和手段来检测它。然后记录下自己在测试和使用中的心得。

按说,显示器的测试和镜头测试也是一样的路子,一般说来,我在拿到具体的实物以后都会抽空专门拍摄一系列的专题,用一个接近工作实际情况的流程来检验这个东西在设计上和主要功能上的特性。所以,这台显示器也同样这张操作。这不,灰阶的色温漂移都还没测呢。厂家倒是给了个曲线图了,但我需要的是我降低了亮度以后的实测曲线。这个稍后几天待我再借一台相机来做参照再测试。不是测绝对精度,而是要显示器的相对精度,所以不同的仪器和相机相对比着验证过的数据会更有说服力一点。

话说,前面把一些指标都按照我以往的工作流程测试过了,当然现在也该处理几张图片,模拟一下常规状态的工作流程了。

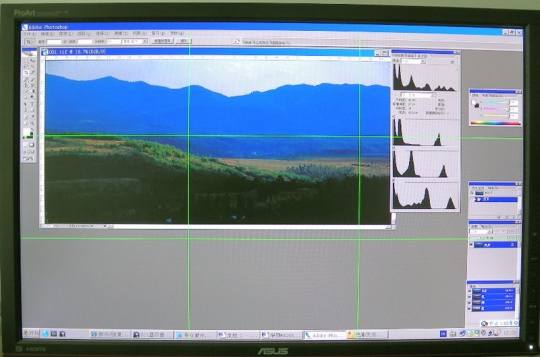

正儿八经从ACDSee里选好一张图,直接调用PS来进行编辑,嘿嘿,好大的工作面积啊!即便是单显示器也不觉得拥挤。别笑,我可穷过来的,一台艺卓CG19就用了3年多,有时候经常还搭配着一台三星IN屏的显示器来用。这下可是耗子掉到了米缸里。

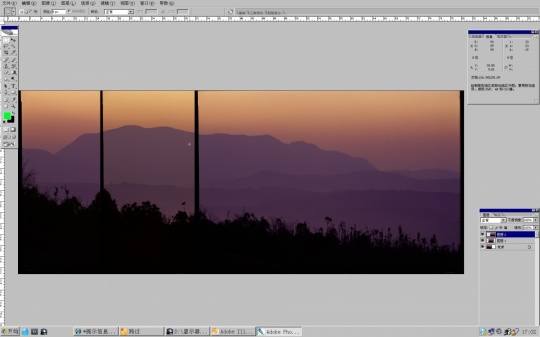

这张片子是我用原先扫描的三张RVP50拼接的,这种宽幅照片用大尺寸宽屏显示器来处理确实很方便。

在 PS里切换到全屏状态下观看以前拍摄的4:3比例的黑白照片,这就可以看出这台显示器对图形图像工作而言何等方便了,图像两边流出很多宽敞的空间,而且显示面积那么大,勾个路径什么的工作可以随性很多。

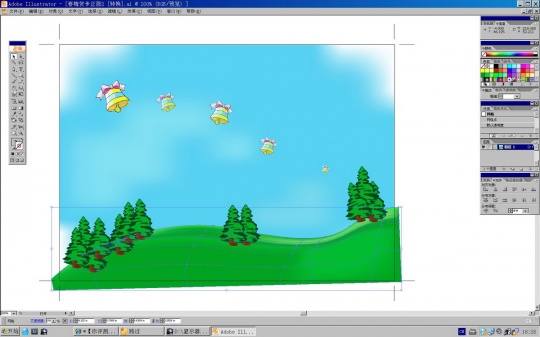

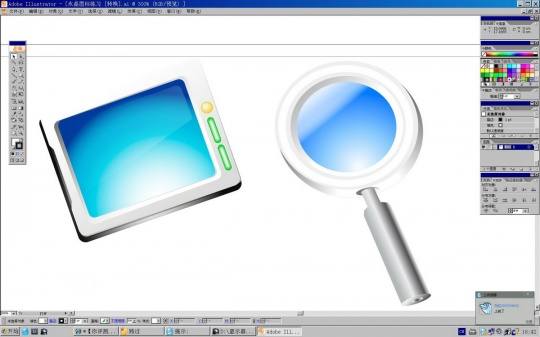

打开AI,随手勾了点路径,算是用新显示器来画点东西,为后面的业务先体验体验。

要说,现在用这台显示器倒是在灰阶上分厂柔和非常灵敏,用AI的网格工具调节画面的层次可以比以往更精细,当然眼睛疲劳程度大大降低。

很久以前练习的习作了,原先在珑管上还觉得不错的色过渡,结果现在看下来,当时的技艺还是很生疏,好多颜色的过渡上还是硬了一点。着当然有赖于话说PA248Q的高分辨率和真正的8位屏幕。这里要插如个问题,为什么当年在珑管上没觉得色彩过渡硬呢?其实现在想来,显像管毕竟存在着聚焦问题,只要稍微聚焦不准的地方就会发生轻微模糊,这就导致了我一直认为当时色彩过渡完全正常的假象。液晶屏没了聚焦问题,加上这类高端显示器的控制电路优化,很直接地把原先没察觉的问题暴露了出来。

顺便说,最近几天又翻看了以前调色的很多照片,已经能看出在一些动手动得过分了的地方出现了色彩分层。当然,其他液晶显示器也能发现,比如艺卓CG系列和三星LX20或者SyncMaster 243T都能发现,只是一直没想起来回去看看自个原先手艺如何,结果让华硕给暴露,惭愧

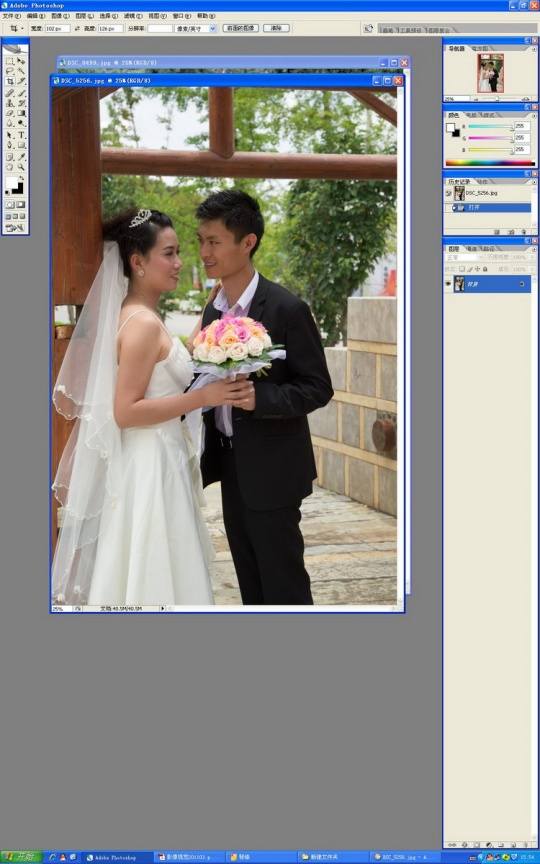

说实话,鄙人对于显示器竖起来使用一直颇不以为然。当然着也和本人不拍人像有关。这回既然厂家可以宣传了华硕显示器的这项功能,也只好勉为其难地观摩了一下,图上照片是某次婚庆跟拍的片子,在打开它以后,还是得承认,这类照片像这样编辑确实舒服许多。

对了,除了工作,这么大尺寸的屏,拿来娱乐也非常销魂。至少这次拿来看杂志就拉风许多。

看书看书,休息一下了,老测评,现在看什么颜色都会在脑子里过一下:“这伙计转换到Lab里应该是个啥比例呢?”

广色域显示器严格说本来没什么需要特别注意的地方,按说是色域广了,还更适合照片显示,毕竟支持sRGB的颜色总是在AdobeRGB的色域覆盖范围之内。这样用大色域显示器显示小色域的图总是个失真最小的解决方案。

可为什么一部分使用广色域显示器的人会发觉,尽管显示器指标出众,结果浏览网页图片却感觉鲜艳得一塌糊涂呢?

其实这就设计到色彩映射这个问题了。

当下的互联网环境,默认的都是一个色域相对较小的sRGB色彩标准,这算是众人皆知了吧。

下面我们要看的是一个色彩映射的问题——即不同色域的色彩信息怎么匹配?

在三色成色理论上看,RGB三个色值总是与色彩还原设备紧密联系的。也就是说同样一个R255,B0,G0色值用不同的显色设备来展示的话肯定会呈现出不同的色感。A显示器呈现的这个极红色色感对于另一个显示器B来说可能会是一个不那么饱和的色感,可测量数据的话,这个色值确实是R255,B0,G0

这就是数据色彩绝对值映射带来的弊端。这个方法的弊端总结下来就是它只是机械地保证了色彩的数据准确。

按照上面说的情况,一台显示器在一个正常环境里,它只会机械地显示网页文件中的色彩数据(其实还包括阶调数据),事实上作为一台显示器而言,它根本不认识sRGB、AdobeRGB或者其他为显示器专门做的ICC文件,只要系统没告它的领导(其实就是显卡)该进行怎么样的补偿(叫做色彩扭曲也没错),它显示的色彩就是原先色彩数据在显示器上的那个嘴脸,至于你觉得颜色正确与否那是你的事,显示器可一点也不关心。

上面所说的正常环境也就是我们根本没对显示器做过特征化的环境,按照色彩管理理论来说就是我们根本没为那个显示器制作过专用的ICC文件(色彩特性描述文件)。因此系统也不认识那个显示器,自然也就没有进行色彩转换的依据,那么它只好把图片上的数据机械地“告诉”给显卡——就这么输出信号,然而,色彩失真的罪名就转嫁到了无辜的显示器上。显示器不认识R255,B0,G0这个色值究竟是在哪个色彩空间里的定义,它只管把这个定义按照它理解的显示成它所能得到的R255,B0,G0,于是悲剧诞生了——要是它面对的是一帧以sRGB标准定义的图像,而碰巧它所支持的色域远远大于sRGB,那么这个极红色的视觉失真绝对不可避免。

作为人而言,我们的肉眼对极色的容错能力其实很强,但对靠近灰色的不饱和色彩却敏感得多,因此,用广色域显示器在常规浏览器中观察符合网络环境要求的图像,我们总能发现颜色鲜艳了许多,对比度强烈了许多(其实准确的语言描述是色反差大了)。

这个结果怎么验证呢?很简单,用PS打开一张sRGB空间的图像,然后用“指定配置文件”命令,给图像指定一个色域更大的色彩特性描述文件,比如指定成AdobeRGB或者更大的ProPhotoRGB。

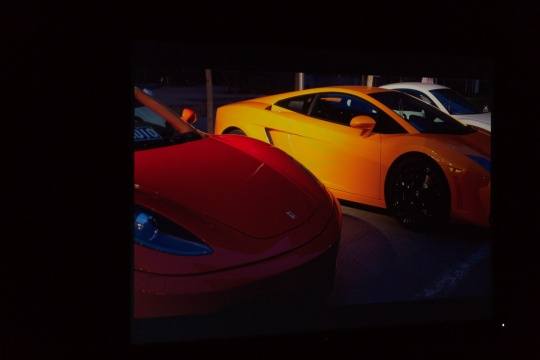

下面此图就是这个现象的说明:

左边这张是以sRGB定义的原图,中间这张是原图在不做任何转换时在符合AdobeRGB标准的显示器上显示的结果。而最右边这张是原图不做任何转换直接在一台广色域高亮显示器上显示的结果,当然原图的数据没有改变,但是同样色值在不同显示器上最终的色感被改变了。

如果能看懂我上面絮絮叨叨的罗嗦,问题基本也就明朗了——在不做任何转换的情况下,采用广色域显示器作为常规用途不是一个合理而廉价的选择。基于操作系统和网络环境的标准设定原因,你实际上看到的都是一些色彩强烈的图片。

当然,我还是热爱广色域显示器,尤其是广色域并且是8位面板的显示器。毕竟在校色调图的工作中,我肯定会启用ICC方式的色彩管理,而且我用的图片浏览器和图像处理软件肯定要支持ICC文件的识别和色彩转换。

那么,就用一台广色域液晶显示器的调整流程作为这个故事的开端,故事中的主角你可以认为是华硕PA246Q或者三星LX20。

毫无疑问,这是一台色域指标异常出众的显示器,它凭借RGB三基色LED背光(三星LX20)或者WCCFL背光光源(华硕PA246Q)获得了广阔的色域,按照这个说法它是一台非常销魂的尤物。

作为一台色域如此广泛指标如此出众的显示器,我当然不愿意让它仅仅使用sRGB那样狭小的色彩空间。于是,在安装好显示器以后,我很自认地把它设定在了“用户模式”下——多数显示器在这个模式下有比其他预设模式更多的调控选项

预热时间到,我给主机接上色度计(或者分光光度计也行),并且安装上了相应的软件。

对于这样一台显示器,我主要测量它的几个指标:白场色温、黑场亮度、GAMMA灰阶还原函数、各种色块的具体色值,虽说工作量巨大,但请放心,这都由仪器来完成,因此我一点也不会失去耐心。

关于ICC色彩管理我想说的是,这是一个色彩数据量化管理的过程,它不神秘也不万能。简单地说它的原理就在于它通过一台仪器测量了显示器的各项关键指标,并且与这些指标该达到的标准值做对比,检测出了误差以后,把结果检测报告写到一个叫做“色彩特性描述文件”的记录报告里。根据检测软件和测量仪器的不同,这个测量结果报告的后缀名可以是icc或者icm。

根据这个原理,ICC方式的色彩管理其实根本不理会我们的显示器白场色温、黑场亮度、GAMMA数值是不是和某些色彩空间所要求的那样,它只是需要了解这些参数的具体数值是多少,它们与标准规定值之间的差异有多大,并且把这些差异写入到ICC文件中以便操作系统和图像软件能识别。系统或者图像软件在得到这些信息好,会根据你的要求,按照一定的转换策略对原图的色彩数据做出符合显示器特性的转换。这样,针对显示器的一次成功色彩管理就完成了。

在这个流程中,操作系统或图像软件扮演了调度室的作用,它识别原图的色彩配置文件,并且与标准色空间(通常是Lab,因为它不但色域超大、与设备特性无关,并达到了视觉上的均匀)做比对,然后把原图的色彩数据转换到标准色空间,完成这一步之后再考虑要把图像数据传送给哪个成色设备,嗯,现在它的下家是显示系统,而显示系统的指挥官显然是显卡,它负责对显示器发送具体色彩信号,因此系统或者图像软件就把色彩信号和需要补偿的信息告诉给了显卡,显卡根据这些信息做了综合运算以后就按照显示器的色彩特性给显示器发送了合适的色彩信号。

看到这里,你肯定要问:“既然ICC色彩管理从原理上看可以对任何成色设备进行有效的补偿,那为什么我们还要在生成ICC文件之前对它们进行校准呢?”

这就涉及到一个仪器归零的话题了。凡是用过精密测量仪器或者天平的人应该都知道,不管这些物件有多精准,在能让它们正常工作前都有个归零(置零)的必修课。归零的定义是让仪器恢复到初始状态,也就是一切参数的开始状态,对于显示器这种设备而言,我们所要求的初始状态就由色彩标准来定义,而这个色彩标准通常是以色彩空间描述文件的形态出现,比如著名的AdobeRGB1998,它是如此的明确而庞大,几乎覆盖了目前RGB成色设备和CMYK成色设备所能达到色彩呈现范围,以它作为显示器的基准来机型预调节总是必须的。

所以,在高端的色度计或者分光光度计的配套软件里我们总能发现方法不同的校准选项。当然,多数时候它们的基准都万变不离其宗:白场相关色温6500k、GAMMA值2.2以及RGB值在xy色彩坐标中的明确定义。这三项指标定义了成色设备色彩还原的基准,所以我们在做设备的ICC文件之前都在通过各种各样的方法测量这些指标并把它们调节得尽可能接近理论色空间的要求,其中对于视觉影响最大的就是白场色温、GAMMA和黑场亮度。这三个具体指标接近标准要求了,显示器显示的色彩最终就八九不离十,而要是其中一项或者两项有问题的话,甭管你的ICC文件做得有多好,最终的色彩准确度都要打折扣,就像你没法把一台严重老化的显示器用ICC补偿得青春靓丽一样。

回到故事主角——广色域显示器

它的色域是如此巨大,不对它的实际性能做出测量结果的话,它将会呈现出过量的色彩信息。这也许很讨好人,更多的时候却会引发很多灾难——如果不引入有效的色彩管理,你在这台显示器上所做的很多色彩校正工作成果在其他普通显示器上都会显得灰头土脸。

所以在拿到这台显示器以后,我的最初工作就是根据我的工作环境和性质预先调节它的亮度和对比度(这一步依赖肉眼和灰阶图标),其次,我会用仪器(色度计、分光光度计或者数码相机)来确定白场色温,然后调节显示器本身的RGB增益,直到这个色温值无限接近6500K为止。

调节工作到此为止,下面就完全依靠色度计或者分光光度计了,它们配合它们各自的软件,向显示系统发送它们预设的标准色信号,然后由仪器测量显示器本身对这些信号的响应值。计算响应值与标准值之间的误差之后记录成显示器的ICC文件。

工作完成。

在讲述完这个工作流程后要提示一点,即显示器的初始化,在拿到这台显示器之后,我说过根据我自己的要求和工作性质对显示器的出厂状态做过一定的调节,以符合我的使用要求。这个工作本身就是在限制显示器的最大色彩显示能力,这样调节过的显示器实际上与显示器本身的物理色域相比是小了的,但这样调节过的显示器灰平衡会更好,灰阶和RGB色阶的过度会更平滑。而这样的状态更符合图像工作的需求,毕竟,我们都知道一个老生常谈的道理——色彩还原的基准就是灰平衡。

索性再多说一点:色彩管理不见得能发挥成色设备的极端显色能力,但它能让成色设备的显色能力处于可控状态。

个人经验

如果你有一台广色域显示器

1 你懒得做什么ICC文件这类事,又懒得接受那些稀奇古怪的特异功能浏览器,推荐你把显示器预置为“sRGB”状态,这个状态虽说要牺牲一定的色域(显色能力) ,但可以获得一个八九不离十的视觉效果。

2 如果你坚持使用厂家预置的“AdobeRGB”状态,那么你只有使用支持ICC色彩管理的网页浏览器(比如火狐)和图片浏览器(比如ACDSee Pro),同时还要在系统和软件中把显示器ICC指定为AdobeRGB。不这样的话天塌不下来,只是你的图像显示效果比其他显示器的要鲜艳得多。

3 如果你热爱折腾,对数据精确性有病态的要求,那推荐你在用户模式下,分别调节显示器RGB增益,以期让显示器的各项指标更接近AdobeRGB标准的要求,然后用色度计或者分光光度计来测量更多指标生成显示器自身的ICC文件。确保系统显示属性里正确加载了这个ICC。使用支持色彩管理的网页浏览器和图片浏览器并正确设置了色彩管理选项。理论上这种状态将最接近“真实”的色彩重现。

4 如果你被以上概念搅得头昏脑胀,那么推荐你卖掉这台广色域显示器,换成其他普通的,符合sRGB标准的,这样你会尽早脱离苦海。当然,重点推荐8位屏的显示器,它们的实际使用效果比6位的TN屏好很多也精准很多。嗯,戴尔2410不错,或者就华硕PA248Q也很好。