闲话尼康D600----尼康D600试用

对D600的试用,是我非常乐意的,因为自从这台机器风传要上市起,我就希望有朝一日能有机会试用它。试验的结果也的确符合我对它的期盼,比较满我的意。

既然是试用体会,就不针对数据进行堆砌了。我一直觉得,科技数据值,是做研究和改良用的,对用户来说,都不如实际使用来得直观。

了解定位是评价一台相机的第一步,从它的外观印证了它宣传口径中的定位。

不管拿到NIKON相机的任何哪个型号,第一件事,我就看左脸与左键。这是最容易判断一台尼康机器在家族里的定位的标志。

从左肩来看,很显然,它比D700/D800定位稍低,比D7000又要高。以下测试是抱着对高端机一样的苛刻要求和心态来进行的。

对于一台自动数码相机来说,我比较关注的是这样几个方面:对焦性能,色还原度,总体成像质量,操控性,感光度。

一、操控性和一些我所看重的功能

1、尺寸。从说明书载明的尺寸看,D600是141*113*82,比D700窄了6mm,矮了10mm,厚了8mm。但是机身的适当缩小并不影响手感,事实上,它看上去还是挺大的,对于我这样手不大的人来说,我倒是希望它能更小一点。

金属材质等等话题就不展开了,对于一般用途,半身金属还是全身金属等等都没有大的影响,在这类造型的相机中,对于我这个重金属中毒者来说,用胶皮一包裹,也不存在真正的金属手感的问题,只是金属重量的问题了。这个问题就略过不表了。

2、取景器。一定要赞一下的是21mm高视点的取景器。视点是我非常关注的一件事情,理由是,我戴眼镜。对于单反的取景器,我的首要诉求是戴着眼镜“一眼可以囊括取景框的四个边”,这种取景是非常舒服的。印象中F3HP就是21mm,D700的是18mm。

同时,从取景器中我们也看到了D600与D700的定位不同,那就是,D600的接目镜是方形的,而且没有内置遮挡片。圆形接目镜和内置遮挡片这两样一直是NIKON高端机的身份标识。遮挡片主要是在上脚架的时候防止光线从取景器漏进去影响曝光,而数码机的高感越来越具有实用性,未必有那么多用户要上脚架,从而需要用到遮片,但高端机却都有这个东西。

3、键位。从胶片F90时代开始的常用键,如测光选择,AF/MF选择,多重曝光钮,闪灯钮,AE-L/AF-L钮等等,基本没有大的变化过,但在近年来的数码机上,除了传统按钮以外,还出现了数码特有的键。在D600上,我觉得最方便的按钮(对应的也是最方便的功能),要算Live View按钮了。它就在大拇指能轻易触碰到的地方。之所以要强调这个钮的方便性,实在是因为LV的功能真的太方便,这个直视功能,加上左手大拇指可以直接对LV画面进行局部放大,使得“精确对焦”成为现实,前些时间对“跑焦”的问题,大家多有讨论,在LV下,都不存在了。我用旁轴头转到D600上,变成真正的微距,靠着这个LV功能,完全可以拍摄。我觉得这个功能的应用,已经把市场上一些复活很多手动镜头的机型的风头给抢了不少。下一步,是不是各厂家在这个地方比拼了呢?不知道。不过NIKON如果要在这个地方与同行展现才艺,还得永久支持手动镜头的使用才对,而支持手动镜头,LV这个直视功能,一定不能省略。希望厂家能够听到。呵呵。

但在赞美这个LV按钮时,我有点小小的感受,就是它的位置虽然很方便,但是揿按式的操作,觉得还不如保持D7000那种拨杆式的操作。可能有人会觉得戴手套时,拨杆可能拨不到,但要知道D600的LV钮比较小,而且周围又有保护圈,戴手套时也可能按不下-----反正戴手套的前提下,一切操作都会打折扣。这是一点小小的个人喜好,不一定有共同性。

还要顺便说一下,好像用LV时,快门是按照两次计算的。那些对已使用快门次数非常在意的朋友,要注意一下喽。呵呵。

4、闪灯。因为有了内置闪灯,我把闪灯也放到操控性里面吧。我之所以一直保留NIKON,很重要的两个原因,一是因为F3HP这个高视点版本,二是因为欣赏尼康的闪光灯,在任何别家机器上,我都用NIKON的SB-28去接,手动设置各参数,以A档输出。一直以来,NIKON的闪灯都能很好的照顾背景和主体之间的平衡,是非常放心的一项功能-----尽管在数码时代,随着高感的质量越来越好,大家用闪灯的机会可能也越来越少,但机顶灯总还是有机会用的吧?

对D600的试用,是我非常乐意的,因为自从这台机器风传要上市起,我就希望有朝一日能有机会试用它。试验的结果也的确符合我对它的期盼,比较满我的意。

既然是试用体会,就不针对数据进行堆砌了。我一直觉得,科技数据值,是做研究和改良用的,对用户来说,都不如实际使用来得直观。

了解定位是评价一台相机的第一步,从它的外观印证了它宣传口径中的定位。

不管拿到NIKON相机的任何哪个型号,第一件事,我就看左脸与左键。这是最容易判断一台尼康机器在家族里的定位的标志。

从左肩来看,很显然,它比D700/D800定位稍低,比D7000又要高。以下测试是抱着对高端机一样的苛刻要求和心态来进行的。

对于一台自动数码相机来说,我比较关注的是这样几个方面:对焦性能,色还原度,总体成像质量,操控性,感光度。

一、操控性和一些我所看重的功能

1、尺寸。从说明书载明的尺寸看,D600是141*113*82,比D700窄了6mm,矮了10mm,厚了8mm。但是机身的适当缩小并不影响手感,事实上,它看上去还是挺大的,对于我这样手不大的人来说,我倒是希望它能更小一点。

金属材质等等话题就不展开了,对于一般用途,半身金属还是全身金属等等都没有大的影响,在这类造型的相机中,对于我这个重金属中毒者来说,用胶皮一包裹,也不存在真正的金属手感的问题,只是金属重量的问题了。这个问题就略过不表了。

2、取景器。一定要赞一下的是21mm高视点的取景器。视点是我非常关注的一件事情,理由是,我戴眼镜。对于单反的取景器,我的首要诉求是戴着眼镜“一眼可以囊括取景框的四个边”,这种取景是非常舒服的。印象中F3HP就是21mm,D700的是18mm。

同时,从取景器中我们也看到了D600与D700的定位不同,那就是,D600的接目镜是方形的,而且没有内置遮挡片。圆形接目镜和内置遮挡片这两样一直是NIKON高端机的身份标识。遮挡片主要是在上脚架的时候防止光线从取景器漏进去影响曝光,而数码机的高感越来越具有实用性,未必有那么多用户要上脚架,从而需要用到遮片,但高端机却都有这个东西。

3、键位。从胶片F90时代开始的常用键,如测光选择,AF/MF选择,多重曝光钮,闪灯钮,AE-L/AF-L钮等等,基本没有大的变化过,但在近年来的数码机上,除了传统按钮以外,还出现了数码特有的键。在D600上,我觉得最方便的按钮(对应的也是最方便的功能),要算Live View按钮了。它就在大拇指能轻易触碰到的地方。之所以要强调这个钮的方便性,实在是因为LV的功能真的太方便,这个直视功能,加上左手大拇指可以直接对LV画面进行局部放大,使得“精确对焦”成为现实,前些时间对“跑焦”的问题,大家多有讨论,在LV下,都不存在了。我用旁轴头转到D600上,变成真正的微距,靠着这个LV功能,完全可以拍摄。我觉得这个功能的应用,已经把市场上一些复活很多手动镜头的机型的风头给抢了不少。下一步,是不是各厂家在这个地方比拼了呢?不知道。不过NIKON如果要在这个地方与同行展现才艺,还得永久支持手动镜头的使用才对,而支持手动镜头,LV这个直视功能,一定不能省略。希望厂家能够听到。呵呵。

但在赞美这个LV按钮时,我有点小小的感受,就是它的位置虽然很方便,但是揿按式的操作,觉得还不如保持D7000那种拨杆式的操作。可能有人会觉得戴手套时,拨杆可能拨不到,但要知道D600的LV钮比较小,而且周围又有保护圈,戴手套时也可能按不下-----反正戴手套的前提下,一切操作都会打折扣。这是一点小小的个人喜好,不一定有共同性。

还要顺便说一下,好像用LV时,快门是按照两次计算的。那些对已使用快门次数非常在意的朋友,要注意一下喽。呵呵。

4、闪灯。因为有了内置闪灯,我把闪灯也放到操控性里面吧。我之所以一直保留NIKON,很重要的两个原因,一是因为F3HP这个高视点版本,二是因为欣赏尼康的闪光灯,在任何别家机器上,我都用NIKON的SB-28去接,手动设置各参数,以A档输出。一直以来,NIKON的闪灯都能很好的照顾背景和主体之间的平衡,是非常放心的一项功能-----尽管在数码时代,随着高感的质量越来越好,大家用闪灯的机会可能也越来越少,但机顶灯总还是有机会用的吧?

二、对焦性能

对于一台AF数码相机来说,AF的性能都是不可避免被众多用户关注的,在这方面不应该对它“手软”,应该严格要求。以下的描述,就是本着这样的态度来测试,来描述的。

1、对焦敏感性。我对D600的对焦敏感性非常满意,在后面的附图中专门有一张图,在一块办公用的写板上有轻微的划痕,对着这个划痕,在室内光下,D600可以轻松地对上焦,而且没有出现拉风箱的情况,试了多次,把镜头从远处对焦,移到这个目标,只要这条擦痕在对焦范围内(这条擦痕实在太小了,小到对上焦之前,拍摄者从取景器里根本看不到,只能大概瞄向这个位置),都一下子就能咬住。我想对于一般的用户来说,这样的性能已经没有什么可挑剔的了。而且它的对焦也非常干脆,虽说不是单位数机器那种势如破竹的气势,也是绝对的干脆利落。

2、对焦精度。我用一张附图来说明,读者就能体会到了。我特地用1.4大光圈在30公分左右范围内对焦,造成极小的景深,显示结果完全是我想要的焦点。回想起前段时间在网上看到很多人讨论数码相机的失焦问题,我相信这台机器,完全可以放心了。(由于光圈开到最大,所以图像稍稍有点软,但焦点却完好。)

这张附图我是用24/1.4镜头拍的,这样的近距离正好符合了我想要的构图。说到广角镜头,顺便说一下,常常碰到有的初学者说“广角不会脱焦”这样的话,这是错误的。焦点实不实与镜头焦距长短没有任何关系,任何镜头都有焦点和焦点外的问题,只不过一般拍摄时,广角镜头与中长焦镜头相比,在同样拍摄距离和光圈条件下,它的景深大,实焦与失焦看起来差别不明显,怎么能说广角镜头没有这样的问题呢?众所周知,影响景深的是光圈,焦距,拍摄距离。三个因素中任何一个改变,都会影响景深。持“广角不会失焦”观点的朋友,是把距离和光圈作为固定条件,来说这个话的,如果距离和光圈固定,那么相对于中长焦来说,广角的实焦和失焦问题的确不明显。实际上,当光圈开到很大,且拍摄距离非常近的时候,与远距离长焦距取得同样构图时的焦点问题一样严峻。如果精度不够,该失焦还是会失焦。------借这个机会说明一下,免得有的朋友不是很理解景深的问题,看到我用的是24/1.4来讨论焦点问题,感到疑惑。

从这张图来看,乃至于从其他各张图片中,都可以看出,我所试用的这台D600的对焦精度,真的非常令人满意。

关于对焦性能,在发帖后,有影友提出一些疑问,觉得与D7000是同一个模块,但是我在试用的时候,发现比两周前试用过的D7000明显要好,但由于用的是短镜头,大光圈,且用中心对焦点,可能会对展现对焦性能有帮助,故请各位影友一定要自己多试验。同时我把近期比较热门的一些机身的对焦指标,从各自的说明书上复制下来,使本试用体会更趋完备:

D7000: multi-cam 4800dx 自动对焦感应器模组,具备ttl相位侦测、微调、39个对焦点(包括9个十字型感应器)和AF辅助照明器(范围约为0.5-3M)

D600: multi-cam 4800 自动对焦感应器模组,具备ttl相位侦测、微调、39个对焦点(包括9个十字型感应器;光圈为f/5.6以下和f/8以上时中央33个对焦点可用,而f/8时中央7个对焦点可用)和AF辅助照明器(范围约为0.5-3M)

D700:MULTI-CAM 3500FX自动对焦感应器模组,具备ttl相位侦测、微调、51个对焦点(包括15个十字型感应器)和AF辅助照明器(范围约为0.5-3M)

D800:MULTI-CAM 3500FX自动对焦感应器模组,具备ttl相位侦测、微调、51个对焦点(包括15个十字型感应器;11个感应器支持f/8)和AF辅助照明器(范围约为0.5-3M)

从说明书的写法可以看出,D600和D7000的对焦模块描述后有个“DX”的区别,我也注意到D700和D800都有FX的标示,换言之D600的multi-cam 4800和D7000的multi-cam 4800dx是否一回事,我一点不懂技术,会不会真的如大家讨论时猜想的那样,在算法上有差别?不敢说。如果光看数字为主,那么D800、D700的模组比D600的数字还要小,似乎应该把数字和数字的后缀联系起来看才对。这个问题只有厂家最有发言权,留给懂行的朋友们吧。呵呵。

不过有一点很清楚,D600在F8时7点可用,D800在F8时11点可用,定位的确是有差别的。D700和D7000在F8时支持的点数,厂家没有在说明书里载明。)

(以上着色部分内容为2012年1月1日晚上补充)。

三、色彩还原

我试用时全部用的是相机内部的自动白平衡设置,JPG出图,所有后面的附图,除了缩小外,都不对图像做任何的机内干涉或者后期干涉。对色彩还原比较满意,尤其是那张橙子的图片,在日光灯下的出品,感觉非常准。那张XX戏院的照片,其展现的建筑灰色,与我所见到的很接近。老建筑常用的“砖红色”(此处我原来叫成紫红色,是不对的,后来经影友“朽老”提示,应该叫砖红色,从改。),在那张木头桥墩的图片中,得到比较好的表现。我记得有一个卖红外线滤镜的店家说过一句话,什么样的好机器叫他到故宫去拍拍墙看,不管数码还是反转,看谁能100%还原!看来红墙的确难以拍好,在这里特地拿这个红色木头桥墩来说事,是想说明当时是抱着苛刻的心态去测试它的。而实际的结果,我还是满意的。

四、感光度

在D600的说明书中,在ISO的段落里,豁然写着这么一句话,让我看了顿觉其“牛气”:在ISO100至ISO6400范围内选择。

说数码如不说感光度,一定会有影友来踢场子,很多新发烧的影友,甚至言必称高感(这个是有一点点误区在里面的,但无伤大雅,后面再说)。在COMOS上,高感与低感的差别在缩小,这也是数码相机的一个好处,连三脚架钱也可以省了。

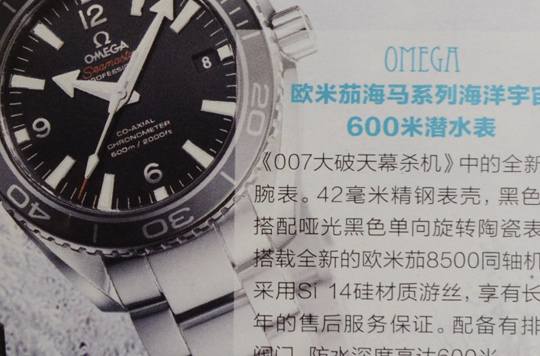

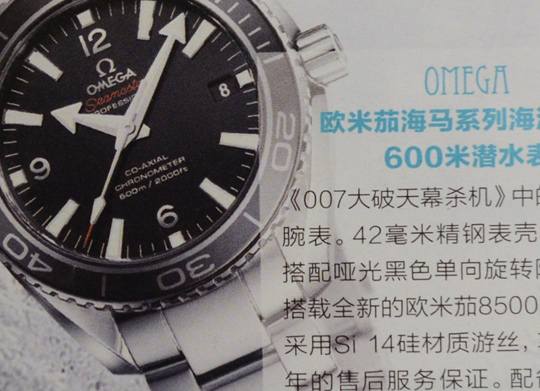

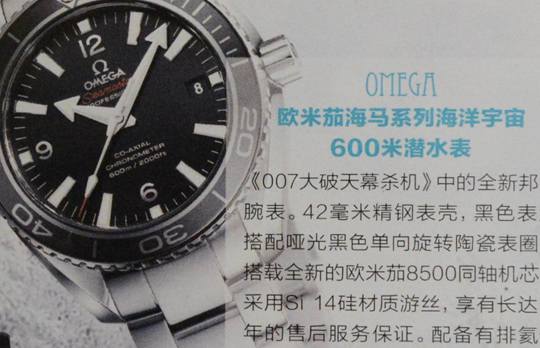

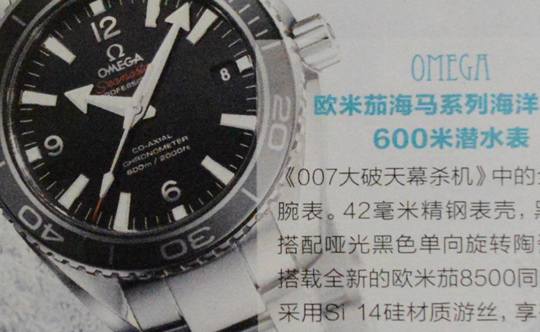

附图上所拍摄的这张手表的海报,是我精心挑选的,请注意对焦主要是针对处在画面中央的欧米伽手表(虽然它在报纸的边缘,但我拍摄是把它放在画面中间)。选择这个区域做趣味中心是出于两个原因:一是这款手表的表盘是黑色的,且外圈黑色陶瓷表圈在图中呈现为灰色,比较容易看到高ISO下带来的噪点,二是整张报纸,就它旁边的文字是纯白底的,有助于我们辨认字迹,来看尽可能真实的“白纸黑字”。

D600的高感,真的令我大吃一惊。因为不是测试镜头,不需要将每一档光圈与不同的感光度这样组合来拍,而是选用了F4光圈,在低、中、高、很高感光度下来拍。最低100,最高H1(是12800了吧?),但是即使到H1这一档,依然没有什么后期非要予以干涉的必要,关于这个部分,用一句话来概括,就是:其高感光度的表现,真是令人赞叹。

五、成像主观感受

就数码成像来说,在对焦精确度、色还原、感光度宽容性大等因素的综合作用下,D600的成像是令人满意的。其实成像还有相当一部分又与镜头有关系,而我自己这次用的又主要是随机带来的24/1.4镜头,属于NIKON里的牛头,与别的镜头,一定存在着风格和技能的差别,所以,成像这个问题,真的没有办法在机器的试用体会中说得过多,否则就有武断的嫌疑。但是抛开镜头因素,单从与机身有关的成像要素来说,我大致这样评价它的画质:

----直出JPG已经很好了,当然发烧友难免要用到RAW的,那就更好了。

----色彩还原准确,机身自动白平衡令我比较放心(白平衡是个很容易起是非的话题,有不同感受的朋友尽管坦率地讨论,毕竟“试用”只是短时间的使用体会)

----似乎没有出现数码比较致命的摩尔纹现象(从东方广场那几张图中的100%截图中大致可以得出这样的结论)

结束之前,回应一下前面说到高感问题时留下的“后面再说”。现在影友们评论数码相机,常常说“高感好”,而且到了言必称高感的地步,我想说,高感画质的提升,给我们的确带来了很重要的帮助,但是所谓“高感好”的意思,不是说“本机器的高感好于低感”,而是这样的潜台词:“随着科技进步,高感与低感的差距不再那么明显”,或者说高感画质下降的差距在缩小。如本机D600,其H1的高感,我也觉得在不得已的时候完全可以应付拍摄,厂家则更是把6400当做可选范围(厂家一般会比较谨慎),说明高感已经不再是影响画质的重要因素。6400比100整整多出来的6档快门,给我们带来了巨大的方便。但即便如此,依然不要动辄就高感光度,如果到极端的条件----例如,夜景拍摄,纵然日光下H1可用,也不表示夜景下H1可用,当然也不可能有100那么好,更不存在比100还好,该用脚架还是要脚架。我们在向高感技术敬礼的同时,也要向低感有足够的尊重。

总结一下:

本次测试的D600,从厂家的产品线来说,显然属于中端里的排头兵,但其表现却非常高端。反正对我来说,能满足我所有的拍摄需要,甚至远远有超过。我相信在那些我并不熟知的顶级机上,在计算方法和对焦模块上,一定会有超过本机的地方,但是,从它的定位来说,这已经非常令我满意了。其他所有需要时间来验证的因素,如是否坚固耐用,是否经得起摔打,电池持续性如何等等,时间较短,都没有得出明确的体会,故而不予涉及,免得有武断之嫌。

顺便说一下,这台机器,配上24/1.4这只头,真的是非常的般配,而24也是我最常用的一个焦距。

从我认真试用后的体会,对于那些从胶片转过来的、习惯了某些镜头视角的用户,且有需求在NIKON里选机身的话,我会向大家推荐这台D600。把上文总结归纳一下,便是推荐的理由:

----FX画幅。对于从胶片转来,且习惯了某些镜头视角的,这点就不用多说了。

----相对适中的价格。比起其他FX画幅上市时的价格,本机还算比较低的。

----高视点。不管别的朋友怎么看,对于戴眼镜的我来说,这是十分重要的,也希望其他戴眼镜的朋友共鸣。

----足够好的画质。上面的内容基本上都讲到了,不赘述。

----足够好的对焦性能及LV功能,使“失焦”问题不再存在。以后选机必须选有LV的。

随后附上一些本次测试时的图片,都是为了测试机器表现而拍摄,所以每张图会附上一些说明。大家可以对照片所传递的机器性能进行讨论,不必针对照片本身进行,因为那样会浪费您的时间。由于要贴的图比较多,恳请大家如有高见,等我贴完后提出,这样便于材料与首贴的完整性。我贴完后会向大家报告。

有几点有必要跟大家说明一下:

1、每次因爱好写这类贴,虽然抱着尽量公正的态度,但难免有疏漏,请大家发现时随时指正,也请大家一定不要看了赞扬的地方就有先入之见,一定要自己多试,要是买了这么贵的器材发现受老william误导了,我真的会难过的。

2、本次测试中,对D600的对焦精度很满意,这个结论不是出自与其他任何器材比,而是看它的图,大家不要再费心揣摩我是怎么得出“D600对焦精度好过D7K的”,我没有这个结论,通篇都没有将精度问题与其他机器对比,各位如果还对这个问题有疑惑,我也只好不解答了,呵呵。但是对焦速度,却感觉比D7K快。所以不少影友疑问,两者是不是一样的组件,怎么会有不同呢?为此我特地向大家报告我用的是24/1.4镜头,与戴上小光圈长焦头一定会不同,其次,相同组件是否相同算法,我不清楚。但在此提醒大家一定要自己多注意试验。多注意亲手试验,也是对您口袋里钞票的负责。

3、我一直用中心对焦,用F5这样锐利的对焦武器,我也只用中心对焦。所以,因中心对焦而引发的话题,可能会讨论不完,我有时会参与,但可能不会所有疑问都参与,请大家见谅。

4、前不久测试的D7K的文章在这里,干脆共享给大家吧。

我在无忌里从早年间开始一直以“闲话”冠名,以示不很严格的民间测试、更多的是个人体会之意。

谢谢各位好友的关注。

2013年1月1日对发帖后的讨论,整理一下:

1、关于红墙,经影友朽老提醒,在正文中已经改了,使原文能保持独立完整,并用颜色做了标示。谢朽老。

2、30号发贴后,有影友对D7000的对焦提出了意见,我在试用D7000的时候,也与大家同感。也有影友提出D600和D7000的组件/模块是一样的,所以我在琢磨为什么我试用两台机器的对焦会有那么大的不同?我对技术一窍不通,猜想有三个原因:一是即使是相同的组件,但算法/软件不同,表现可以不同,正如我们的扫描仪用不同的软件,扫出来的底片都有一些不同。第二个原因,我用的是24/1.4这只镜头,广角大光圈,一定会在自动对焦上有“锦上添花”的效果。三是,我任何时候都习惯用中心对焦点,据说中心点的敏感度最高。

所以,各位有意入手的影友,一定要自己多体会,我虽然尽量在各种测光环境和对焦环境去测试,但忘了是用的一只“快镜头”这个因素,与其他镜头的表现一定会有不同。故特意提醒各位亲爱的影友。要是被我无意间的疏忽给无意地“忽悠”了,我的罪过就大发了。呵呵。

3、为了使大家有个参考,我把来自说明书的关于对焦的一些资料,补充到正文里去了,用蓝色字标示,供大家参考,并在这个备注里也加上说明。

图1:对焦敏感性。这张图的中间小划痕,就是对焦点。

图2:在1.4光圈,30公分左右对焦时的焦点情况

图3:对图2的趣味点截图,由于是最大光圈,有轻微的软,但镜头表现不错,而且放大后可以看出,对焦点依然很实。就在那个金圈的位置。是用取景器对焦的。同时也可以看出在ISO100下的画质细腻程度。

图4:一般街景的表现,特地选了平衡线众多,横线竖线交错的环境。

图5:在上图中最远处细节部分,十分满意。大家可以看原图中所占的位置。同时再次显示ISO 100的细腻。

图6:在图4中画面边缘地带的平行织物100%图,似乎没有出现恼人的摩尔纹现象。

图7:五颜六色环境下的表现原图

图8:图7中最暗部的表现

图9:全黑环境中,以ISO3200,对一只打火机拍摄,表现其对焦敏感度和高感噪点情况。满意。

图10:早晨逆光下拍摄(裁去了画面下方部分)ISO6400

图11:图10的亮位局部,比较好。

图12:图10的暗位表现。这张图希望大家与图11对比,同样的一个环境,在iso6400下,明位和暗位的表现有所不同,比图11有差距。所以,热衷于高感的朋友,希望引起注意。文内也说了,阳光下ISO6400可以,在夜景拍摄时,未必都可以。这不是厂家的问题,是感光器的特性使然。

图13:对橙色的表现,日光灯光下,ISO1600

图14:对灰色建筑的表现,与我看到的很接近。

图15:对黄色的表现

图16:紫红色的表现,北京很多老建筑都喜欢这种颜色,据做滤镜的人士说,这种红色是非常难还原的。

图17:加三分之二档后雪地和景物曝光很漂亮

接下来集中展现ISO的表现。由于并不是测试镜头,所以基本上都是24/1.4镜头的F4光圈,选了几档有代表性的ISO来测试。是在室内散射光下拍摄。选择图中的OMEGA手表的位置作为画面的中心趣味点。原因一是它的黑色表盘和原物为黑色但画中呈现为灰色的表圈能非常清晰地看出噪点情况,二是整张报纸就它附近的文字是纯白背景的。

图18:这张算是环境总交代,以后就只贴不同ISO下的100%截图了。

图19:iso400的100%图

图20:iso800的100%图

图21:iso1600的100%图

图22:iso3200的100%图

图23:iso6400的100%图

图24:H1的100%图。

这张图要稍微说明一下,拍摄后,在软件里显示ISO为AUTO。之所以确认其是H1,一是当时试拍特地关闭ISO AUTO,二是这张与ISO6400的那张,快门速度分别是1/4000s,和1/1600s,考虑到拍摄时人有适当移动,基本上这张的速度是上张的两倍,而光圈是F4不变。所以,这是H1无疑。

图25:NIKON的测光和闪灯一直是它比较自豪的,来一张被切分为“阴阳脸”的画面,看来其测光的确还是比较可靠的。

图26:最后来一张将旁轴头转接到D600上的微距,利用LV+放大,对焦很方便,可惜由于做上面的试验关闭了ISO-AUTO,而在这个环境下快门速度有点低,忽略了将ISO调高以获得更高的快门速度,结果有点轻微虚,不过这不是对焦的虚,是速度低了。犹豫一下还是给放上来。呵呵。